En el comienzo hubo los mapas. Guiaron los pasos de los exploradores, soldados, tramperos, misioneros, esclavos cimarrones y colonos a través de las tierras poco transitadas del Oeste americano. Muchos fueron inciertos e incompletos y, sin embargo, despertaron la imaginación de los más aventureros viajeros en busca de las fuentes del río Misuri, del “paso al Noroeste” que permitía cruzar las Montañas Rocosas y así alcanzar el océano Pacífico, o de las regiones donde abundaban las nutrias y los castores.

En la primera sala descubrimos el Nuevo Mapa geográfico de la América septentrional ejecutado en 1767 por José Antonio Alzate. Por fin se puede ver de cerca tan preciado documento. Si mi memoria no falla durante años el público lo divisó en el Museo Naval sin poder valorar los detalles. A muy corta distancia leemos aquí que los indios Pueblos eran “rebeldes sublevados en 1680”. Se refiere pues a la llamada rebelión de Pope tras la cual los españoles abandonaron los asentamientos de Nuevo México donde regresarían en 1692. Significa que casi noventa años después de los acontecimientos la rebelión seguía siendo considerada un hecho memorable. Se suele decir, si bien nada lo puede demostrar, que es a partir de 1680 cuando los mesteños españoles se convirtieron en las llanuras en lo que los americanos llamarían más tarde mustangs. Pero nadie sabe con certeza a qué pueblo pertenecían los primeros jinetes indios ni dónde sucedió la primera captura de los caballos salvajes. Tan sólo se sabe que los Comanches se alejaron de los aledaños del Snake River en su busca hasta elegir las llanuras del sur de la Luisiana. Además, aparece en el mapa el nombre de “Panis”, nombre entonces usual para designar a los Pawnees, arracimados en sus pueblos sedentarios a orillas del Platte River, conocido antes como Rivière Plate o Río Chato. En aquella época los franceses llamaron “Nation du Loup” (Nación del Lobo) a los Skidi Pawnee al encuentro de los cuales debían viajar durante el siglo XVIII todos aquellos que quisieran atravesar la Gran Pradera.

De menor belleza formal pero de mayor interés histórico es la Carte de la Louisiane dressée d’après les Plans et Mémoires des Ingénieurs qui ont été à la Louisiane realizada por Ignace-François Broutin en 1764, año en que fue fundada la ciudad de San Luis. Que se indique que fue una obra de síntesis realizada gracias a labores de observación científica establece con claridad la ambición de su autor. Salpican el mapa los nombres de “naciones” indias tales como “Panys”, “Grands Osages”, “Laitane” y “Patoukas”, Conviene señalar que los “Patoukas”, cuya ortografía más habitual es Padoucas, fueron confundidos con los Comanches pero que hoy día se cree que se trata más bien de bandas de Apaches de las praderas. Con respecto a los “Laitane” no cabe la menor duda de que el término alude a los Ieatans algunas veces asimilados con los Comanches, otras veces con los Utas. En ausencia de testimonios fidedignos permanece la duda. A ojos de los europeos, exceptuando a un puñado de tramperos, todos los indios eran semejantes, hablaran idiomas diferentes entre sí o tuvieran rasgos culturales muy peculiares. En cualquier caso, el poderío bélico de los Padoucas como de los Ietans mermó a fines del siglo XVIII, tal vez debido a la primera gran epidemia de viruela que asoló a muchos pueblos indios en 1780-1781. Por esta razón, nunca, hasta donde yo sé, su nombre aparece mencionado en un western.

De menor belleza formal pero de mayor interés histórico es la Carte de la Louisiane dressée d’après les Plans et Mémoires des Ingénieurs qui ont été à la Louisiane realizada por Ignace-François Broutin en 1764, año en que fue fundada la ciudad de San Luis. Que se indique que fue una obra de síntesis realizada gracias a labores de observación científica establece con claridad la ambición de su autor. Salpican el mapa los nombres de “naciones” indias tales como “Panys”, “Grands Osages”, “Laitane” y “Patoukas”, Conviene señalar que los “Patoukas”, cuya ortografía más habitual es Padoucas, fueron confundidos con los Comanches pero que hoy día se cree que se trata más bien de bandas de Apaches de las praderas. Con respecto a los “Laitane” no cabe la menor duda de que el término alude a los Ieatans algunas veces asimilados con los Comanches, otras veces con los Utas. En ausencia de testimonios fidedignos permanece la duda. A ojos de los europeos, exceptuando a un puñado de tramperos, todos los indios eran semejantes, hablaran idiomas diferentes entre sí o tuvieran rasgos culturales muy peculiares. En cualquier caso, el poderío bélico de los Padoucas como de los Ietans mermó a fines del siglo XVIII, tal vez debido a la primera gran epidemia de viruela que asoló a muchos pueblos indios en 1780-1781. Por esta razón, nunca, hasta donde yo sé, su nombre aparece mencionado en un western.

No me detendré en las obras de Karl Bodmer por haberle dedicado ya un texto disponible en esta misma página web. No obstante quiero mencionar que entre ellas se puede ver Idoles des Indiens Mandans, uno de las muy escasas muestras pictóricas relativos a danzas practicadas por las mujeres. Me limitaré a destacar hasta qué punto nuestra visión de la Sociedad de las Llanuras mucho le debe al artista suizo. Fue el primero en mostrar la ceremonia Okeepa celebrada por los Mandans, y si no fue el primero de los demás no queda rastro. No faltan autores para afirmar que dicho ritual se expandió por las Grandes Llanuras para poco a poco adquirir los contornos de la Danza del sol que no es un ritual guerrero sino religioso y desde luego no es ni por asomo un trance psicodélico como lo puede dar a entender la película titulada Un hombre llamado caballo (A Man called Horse, Elliot Silverstein, 1969).

Allá por 1830 George Catlin viajó también hacia la cuenca alta del río Misuri en busca de un mundo prístino. Mientras invernó en los pueblos mandans entre 1832 y 1833 tomó apuntes para sus futuras “Trece Cartas sobre los mandans”. Muestran su fascinación por aquella extraña tribu sedentaria agrupada en pueblos empalizados. Creyó ver en sus canoas circulares la herencia de los coracles galeses y en su idioma vocablos cercanos al gaelic. Bastó un puñado de hombres y mujeres de melena y ojos claros para sembrar la leyenda de un pueblo de indios azules, es decir de origen europeo, para que Catlin soñara con que fueran descendientes de los tripulantes de la expedición marítima emprendida en 1170 por el príncipe galés Madoc Según la leyenda éste habría alcanzado la costa este del continente norteamericano tres siglos antes de que Colón lo hiciera. Quien quiera leer las vívidas Letters and Notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians written during eight years travel (1832-1839) tendrá la oportunidad de comprender cómo Catlin fue dando forma a su Indian Gallery (310 retratos, 200 óleos de otra índole, numerosos objetos indios) exhibida con éxito en Filadelfia, Boston, Nueva York, Londres y París. El retrato titulado Fast Dancer Warrior (1844), presente en la exposición, muestra a uno de los Iowa que lo acompañaron durante sus viajes a Europa. Con frecuencia la supuesta torpeza de Catlin ha sido objeto de mofa y bien puede ser que sus figuras se caractericen por rasgos gruesos y proporciones dudosas pero la suplen su agudeza para ahondar la expresión de los retratados, captada sin atisbo de juicio en la mirada del pintor. Añado que en su homenaje la arcilla roja empleada por los indios de las llanuras para esculpir sus pipas y que se encuentra en la cantera de Prairie-du-Chien (Pipestone, suroeste de Minnesota) ha sido llamada catlinita.

Allá por 1830 George Catlin viajó también hacia la cuenca alta del río Misuri en busca de un mundo prístino. Mientras invernó en los pueblos mandans entre 1832 y 1833 tomó apuntes para sus futuras “Trece Cartas sobre los mandans”. Muestran su fascinación por aquella extraña tribu sedentaria agrupada en pueblos empalizados. Creyó ver en sus canoas circulares la herencia de los coracles galeses y en su idioma vocablos cercanos al gaelic. Bastó un puñado de hombres y mujeres de melena y ojos claros para sembrar la leyenda de un pueblo de indios azules, es decir de origen europeo, para que Catlin soñara con que fueran descendientes de los tripulantes de la expedición marítima emprendida en 1170 por el príncipe galés Madoc Según la leyenda éste habría alcanzado la costa este del continente norteamericano tres siglos antes de que Colón lo hiciera. Quien quiera leer las vívidas Letters and Notes on the manners, customs and conditions of the North American Indians written during eight years travel (1832-1839) tendrá la oportunidad de comprender cómo Catlin fue dando forma a su Indian Gallery (310 retratos, 200 óleos de otra índole, numerosos objetos indios) exhibida con éxito en Filadelfia, Boston, Nueva York, Londres y París. El retrato titulado Fast Dancer Warrior (1844), presente en la exposición, muestra a uno de los Iowa que lo acompañaron durante sus viajes a Europa. Con frecuencia la supuesta torpeza de Catlin ha sido objeto de mofa y bien puede ser que sus figuras se caractericen por rasgos gruesos y proporciones dudosas pero la suplen su agudeza para ahondar la expresión de los retratados, captada sin atisbo de juicio en la mirada del pintor. Añado que en su homenaje la arcilla roja empleada por los indios de las llanuras para esculpir sus pipas y que se encuentra en la cantera de Prairie-du-Chien (Pipestone, suroeste de Minnesota) ha sido llamada catlinita.

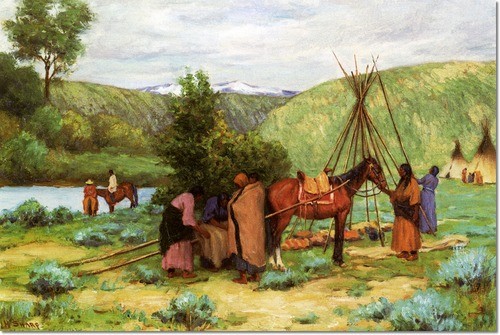

Según reza el cartel el muy hermoso Setting up camp firmado por Joseph Henry Sharp está ubicado en torno al río Little Big Horn. No lo cuestiono, al fin y al cabo Sharp residió varios años en la Crow Agency de Montana, pero cuán difiere el áspero secano de las orillas del Little Big Horn de aquel apacible paraje que desprende dulzura. Es difícil determinar si sus mujeres protagonistas montan o por el contrario desmontan un tipi y si cargan o descargan un travois. Lo que sí transmiten es comedimiento, paciencia y minucia. Su tempo es aquel de personas no sometidas al influjo del tiempo e indiferentes ante la mirada de un observador ajeno a la comunidad. En segundo plano las dos siluetas montadas a caballo que bordean el recodo de un río refuerzan la sensación de fusión de las figuras dentro del paisaje. En este pequeño formato todo es paz y verdor, como si la remembranza lo hubiera idealizado. Parece confirmarlo el largo lapso durante el cual Sharp estuvo pintando la obra: entre 1899 y 1912. Charles Russell y Frederic Remington fraguaron los motivos visuales repetidos por los cineastas y sus directores de fotografía respectivos. Suelen cimentarse en el colorido, el contraste y en acciones captadas en su crescendo explosivo, pero es mucha más singular la exquisitez de Joseph Henry Sharp, que también apreciamos en los motivos pintados por Henry Farny y Worthington Wittredge.

Evening on the Prairie (1870) de Albert Bierstadt se destaca por la pulcritud de su composición y la majestad del paisaje inmenso donde la diminuta silueta de un trampero a caballo invita al silencio. Bajo el atornasolado Big Sky que todo lo cubre el jinete se detiene junto a su mula de carga para contemplar la naturaleza todopoderosa mientras el sol poniente oscurece los contornos. Sin duda una tonalidad romántica recorre el cuadro pero carece de solemnidad. Mucho más acusado es el romanticismo que anida en The last of the race (1847) de Tompkins Harrison Matheson, casi es operístico. Allí cuatro supervivientes tipificados por un simbolismo patente acceden a la última frontera: el océano frente al cual sólo les queda agonizar y recordar. La dignidad dolida de las figuras envueltas en sus mantos prolonga el idealismo de Chateaubriand, Fenimore Cooper y Longfellow propensos a exaltar la belleza del ocaso cuando un pueblo está a punto de extinguirse.

No solamente frente a este cuadro sino en cada una de las salas que configuran la exposición experimentamos cómo se desvanece ante nosotros la infancia de un mundo. Aquel Edén violento a punto de fenecer no ha dejado de encender la imaginación desde hace casi dos siglos. Tal vez despierte ahora la necesidad de soñar de los visitantes.

No solamente frente a este cuadro sino en cada una de las salas que configuran la exposición experimentamos cómo se desvanece ante nosotros la infancia de un mundo. Aquel Edén violento a punto de fenecer no ha dejado de encender la imaginación desde hace casi dos siglos. Tal vez despierte ahora la necesidad de soñar de los visitantes.