Sur les traces d’Icare, Artículo sobre el mito de Ícaro en la obra de Antonioni. Dossier en homenaje a Antonioni, nº 569-570, julio/agosto de 2008, p 53-55.

SUR LES TRACES D’ICARE

FLOREAL PELEATO

La Crète fut le berceau d’Icare ; ses contours rocheux, sa prison ; l’horizon, la toile que trouait son regard ; le ciel, sa tentation ; la mer, son linceul ; une île, son tombeau. Que sait-on de lui si ce n’est sa course ailée, sa brève extase et sa chute précédée par la brûlure du soleil ? Le rêve d’envol est la flèche que seul un archer apaisé peut décocher. A qui manque de maîtrise l’arc refuse de se tendre comme les ailes refusent de s’ouvrir, ainsi, pour beaucoup Icare est coupable d’hubris, d’immaturité, et d’une ambition déraisonnée, mais ne faut-il pas chercher en partie la cause de son exaltation chez Dédale son père ? N’a-t-il pas suscité chez Icare l’appel de l’infini qui confine au défi céleste ?

Condamné à vivre en exil en Crète pour avoir assassiné son neveu Talos, artisan aussi talentueux que lui, Dédale l’architecte, l’ingénieur, le sculpteur, invente à la demande de Minos le labyrinthe où l’on cache le fils monstrueux né des amours de la reine Pasiphaé avec un taureau. Après qu’il a tué le Minotaure Thésée parvient à sortir du labyrinthe grâce à une pelote de fil que Dédale lui a remise. Minos réclame vengeance, Dédale et son fils Icare doivent fuir ; la voie des airs semble la plus sûre. Nul n’est besoin de raconter la suite sinon que Dédale enterre son fils sur une île et que sa chute funeste le hante au point d’être incapable d’en sculpter le motif sur les portes du temple de Cumes consacré à Apollon auquel il voue les ailes qui lui ont permis de s’échapper. Ses mains tremblent, dit-on.

Antonioni le démiurge s’émeuvait-il de propulser ses personnages dans les cieux pour les ramener meurtris mais obsédés par cet envol qui les mène, qui sait, près de la demeure des dieux et du pays des morts ? Ils en reviennent privés du feu grégeois de la vitalité dont il ne reste qu’une flamme à demi éteinte, si bien qu’ils errent parmi les vivants. Ces corps réincarnés en quête d’un nouvel envol traversent son cinéma. Dira-t-on que l’aspiration au beau, à l’idéal, à l’ivresse, au dépassement de soi a provoqué leur chute dans un espace et un temps imaginaires ? C’est possible, la certitude d’une blessure plus profonde encore apparaît lorsqu’on les voit déambuler dans des lieux qu’ils parcourent sans but. « Pourquoi, pourquoi ? » demandent Anna (L’avventura) ou Rosetta (Femmes entre elles) sans attendre de réponse ; oui, pourquoi, sommes-nous là ? Pourquoi sommes-nous de retour dans ce monde qui n’est plus tout à fait le nôtre ? Et si la fameuse incommunicabilité n’était nullement le fruit du désamour, de l’ennui de la classe bourgeoise, d’une vacuité existentielle agravée par le narcisisme, d’une rhétorique stylistique des années soixante, mais plutôt l’amnésie du désir de qui a vécu l’instant fulgurant d’un envol ?

Tel Lazare ressucité dans le récit de Léonid Andréiev, le personnage est contraint au silence car personne ne peut comprendre ce qu’est l’expérience de la mort : cela ne peut être partagé qu’avec un autre revenant. Antonioni aime à caresser des silhouettes fantômatiques, des corps statuaires semblables aux effigies de Dédale dont les yeux ouverts produisaient l’admiration des anciens. D’ailleurs son dernier court-métrage, Lo sguardo di Michelangelo, n’est-il pas consacré au Moïse de Michel-Ange dont il scrute les affleurements de marbre ? Les visages de Lucia Bosé, Monica Vitti, ou encore Jack Nicholson, ont les traits saillants d’une statue pour lesquels l’auteur a quelque prédilection, voire d’un masque mortuaire anesthésié par la nostalgie d’un ailleurs indicible et la blancheur d’une mémoire déchirée. A cet égard le visage de cire de Jeanne Moreau fait exception. La plupart des personnages gardent de cet au-delà un frissonnement qui gêne leurs gestes et leurs démarches mal assurées. Aussi loin qu’il voyage Antonioni cartographie un monde minéralisé qui se meurt ; terrains vagues, ruines poussiéreuses, constructions inachevées, villes de verre et de métal, mornes rives fluviales, plages hivernales, déserts dénués de pittoresque accueillent la solitude et les amours délitées. La sublime étreinte finale de La notte scelle la mort d’un amour dans un parc spectral où le jour tarde à poindre et la vie à renaître.

Nul ne sait si Icare fut vaincu par la cécité avant d`être précipité dans la mer ou si seulement l’aveuglement lui donna le vertige. Son envol fascine les personnages tentés d’accéder à la lumière dont la lucidité demeure au quotidien l’équivalent le plus proche. Claudia et Giuliana, respectivement dans L’avventura et Le désert rouge, partagent le besoin de « voir clair » et disent chercher en vain à comprendre, mais comprendre quoi ? Clara dit à Lodi (La dame sans camélias) avoir eu « l’illusion d’être vivante ». Le temps d’une transe ou d’un transport amoureux, faudrait-il ajouter.

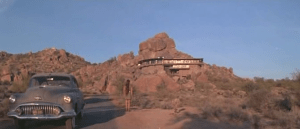

A jamais il sont étrangers sur terre tandis que l’air et l’eau exercent sur eux leurs sortilèges. Il subsiste de ce séjour dans les hauteurs un goût prononcé pour les promontoires (La villa dei mostri, Zabriskie Point), les belvédères (Profession : reporter), les clochers (L’avventura), les villas qui surplombent la mer (Techniquement douce) (1), les funiculaires (Vertigine, Profession : reporter), les pilônes et piliers (L’éclipse), les tours (la fin du Cri, l’hôpital dont la caméra scrute les hauteurs vitrées dans La notte), les ponts (Chronique d’un amour), les observatoires astronomiques (L’Aquilone) (2), les vues urbaines dégagées (l’appartement parisien vide visité par Jean Reno et Fanny Ardant dans Par-delà les nuages), ainsi que les sommets volcaniques (Noto-Mandorli-Stromboli-Carnevale). De surcroît, les escaliers sont pour Antonioni des lieux de passages rituels et symboliques. Qu’il suffise de mentionner l’escalier en colimaçon d’Identification d’une femme (3), celui qui noue la relation entre Clara et Nardo (La dame sans camélias), le perron devant lequel Irène Jacob annonce à Vincent Pérez son entrée dans les ordres dans Par delà des nuages ; sans oublier Escaliers, un scénario de court-métrage (4) qui décrit vingt-cinq séquences se déroulant exclusivement dans des escaliers. Cet attrait pour le flottement est aussi présent au terme des trois heures et trente minutes documentaires de Chung Kuo China lorsque le metteur en scène filme la légèreté d’acrobates qui s’arrachent aux lois de la pesanteur.

Antonioni ne résiste pas à l’appel du ciel. Peut-être l’ascension improbable et métaphorique d’un cerf-volant (L’Aquilone) en est-elle l’expression la plus littérale. Dans ce scénario on peut lire en effet : « Le cerf-volant est notre clé, le ciel notre réverbère » puis à la fin de cet étrange conte, « Ton cerf-volant ne reviendra plus. Maintenant il n’a plus besoin de fil, il est libre, il continue son voyage ». Chez Antonioni qui nourrit un rêve de liberté prend l’avion (L’éclipse, Zabriskie Point, Par-delà les nuages) au risque d’une chute dans la jungle (Techniquement douce). Pour certains artistes le temps se manifeste sous la forme d’une flamme, d’un fleuve ou d’un arbre ; pour Antonioni c’est le vent qui agite une dune de sable. Pareil au souffleur de verre il fait de l’air la matière impalpable de ses rêves cinématographiques.

Les eaux se prêtent à d’autres rêveries. Giuliana (Le désert rouge) dit ne pouvoir regarder la mer longtemps sans se détacher de ce qui l’entoure sur terre. Dans L’avventura la mer emporte le mystère d’Anna. S’est-elle suicidée en s’y jetant, a-t-elle été aspirée par le vent vers des hauteurs inaccesibles aux êtres humains, a-t-elle fondu sous le soleil des îles Eoliennes ? Les eaux grises du Pô (Gente del Po), celles des marais (Le cri), les canaux de Venise (Identification d’une femme), les plages de la mer Adriatique (Femmes entre elles) – face à laquelle Momina a cet étrange commentaire : « La mer ne vieillit pas au moins », nous rappellent l’obsédant besoin de revenir près de l’eau (Ritorno a Lisca Blanca, Kumbha Mela) malgré une éprouvante contradiction, car le calme des ondes se trouve menacé par l’attirance pour les gouffres.

Cette impossibilité à (re)vivre justifie la tentation du suicide pour échapper à la mort lente d’une vie sans désir : chez Gianni (La dame sans camélias ), chez trois femmes (Suicides manqués, sketch de L’amour à la ville), chez une jeune fille (Techniquement douce), chez Giuliana (Le désert rouge), ou peut-être chez Anna (L’avventura), lorsqu’il ne s’agit pas de son accomplissement à la fin de l’histoire, comme en témoignent la noyade de Rosetta (Femmes entre elles), le saut d’Aldo (Le cri), et le coup de révolver d’un jeune homme (Cette nuit-là ils ont tiré, un autre scénario non filmé). Si l’on s’abstient de se suicider la disparition (L’avventura, Identification d’une femme) tient lieu de chute icarienne amortie ou alors un dédoublement, surtout masculin, en devient une manière détournée lorsque l’opportunité d’une nouvelle vie se présente, mais elle ne procure aucun plaisir, seulement un sursis. Le photographe de Blow up endosse l’identité d’un ouvrier puis d’une enquêteur tandis que dans Profession : reporter David Lodge s’obstine en vain à effacer toute trace de sa vie passée. Plus ouvertement, dans Techniquement douce le personnage masculin appelé T dit : « J’ai changé de peau, comme les serpents » Dédale appartenait, précisons-le, à la lignée des hommes-serpents fondateurs de la cité d’Athènes.

Faut-il voir dans certaine propension de l’auteur à la parabole une manière de coder le propos dictée par la conviction qu’un récit doit rester secret ? Bien sûr, le fil narratif nous aide à pénétrer dans le labyrinthe du film mais Antonioni se plaît à nous mettre à l’épreuve et certains spectateurs se perdent dans des chambres sans issue. On qualifiera de parabole la fable de la petite fille vivant seule dans une île (Le désert rouge), celle de l’aveugle qui refuse de voir le monde tel qu’il est puis se suicide (Profession : reporter), celle de l’archer qui atteint la cible sans viser (Techniquement douce), et encore toute l’ascension dans L’Aquilone.

Les fins énigmatiques sont les indices d’un retour vers cet ailleurs qui annihile les frontières de l’espace et du temps. Tant dans la ville vide (L’éclipse) et sur le cours de tennis (Blow up) que dans la chambre l’hôtel de la Gloria (Profession : reporter) ce qui était corps devient air sous l’effet d’une dissolution ou d’une explosion dans le cas de la maison dressée sur un éperon rocheux (Zabriskie Point). Cette dissolution du corps est patente dans Techniquement douce lorsque les deux personnages masculins échoués dans la jungle sont dévorés par des cannibales. Après avoir daigné être des nôtres Antonioni reprend son vol à la fin de ses films. Pour nous spectateurs cesse alors la sensation de la gravitation et commence celle d’une étrange abstraction.

Et si son oeuvre était de nature fantastique ? Manquent le sang et la terreur certes, hormis cela ses films abondent en apparitions et disparitions féminines, opacité du monde environnant, présence d’univers parallèles, personnages sous l’emprise d’une force, ciels blêmes, couleurs chargées d’affect, léthargies évocatrices du romantisme allemand, au point qu’on peut l’imaginer filmant La féline ou Les oiseaux, et pourquoi pas la confession d’un vampire qui souhaite la délivrance, ou une adaptation de La nuit face au ciel de Cortázar. Oui, les films du maître de Ferrare offrent la surface lisse et embuée d’un miroir derrière lequel on devine les visages de Dédale et d’Icare. Dans le corpus antonionien le récit a vocation d’énigme, la parole a valeur d’épitaphe ou d’oracle, et le regard d’une femme y devient une épiphanie.

- Scénario non filmé, écrit en 1966. Lire Scénarios non réalisés, Michelangelo Antonioni, Edition établie par Alain Bonfand, Editions Images Modernes, 2004.

- Scénario non filmé. Ibidem.

- Lire à propos du film et de cette séquence l’article de Petr Král « Traversée du désert », Positif, nº 263, janvier 1983.

- Scénario non filmé écrit en 1949.