Artículo publicado en diciembre de 2023 en el número 754 de Positif. Está incluido en el dossier dedicado al cine español («Singularités du cinéma espagnol») que coordiné con Dominique Martinez.

«Très tôt j’ai pris conscience que je ne pourrais pas réaliser si je ne savais pas écrire.»

Entretien avec Rodrigo Sorogoyen.

Réalisé à Madrid le 04 juillet 2023 par Floreal Peleato.

Qu’a signifié pour vous étudier à la ECAM (1) où vous avec rencontré une partie de vos futurs collaborateurs ?

Pendant mes études j’ai essayé d’apprendre, de me faire des amis, de passer du bon temps. Et ce que j’ai appris à la ECAM vaut de l’or. C’est après que je me suis rendu compte de la chance que j’ai eu de rencontrer certaines personnes avec lesquelles se sont consolidé des relations de travail très fortes, à commencer par Isabel Peña, la scénariste de mes cinq films et d’une série. C’est à l’ECAM que j’ai connu mon directeur de photographie Álex de Pablo. C’est grâce à des amis de l’école que j’ai rencontré mon monteur Alberto del Campo et mon compositeur Olivier Arson. Et deux des fondateurs de Caballo Films, Borja Soler et Pedro Martín Calero, sont aussi des amis de la ECAM. Daniel Remón aussi, qui est un solide scénariste avec lequel je suis aussi en train d’écrire un long-métrage.

Quel est le processus de collaboration avec Isabel Peña ?

Je crois qu’à la différence de nombreux couples de scénariste-réalisateur nous installons un rapport très égalitaire. À la ECAM j’ai choisi la filière scénario, alors que beaucoup de personnes croient que j’ai préféré celle de réalisation. D’ailleurs je me considère avant tout comme un scénariste qui souhaite réaliser. Dès l’idée de départ du scénario c’est un travail en commun, et puis il y a de nombreuses conversations. Comme nous avons l’un et l’autre de moins en moins de temps il faut qu’on s’isole pour travailler ensemble. Ce qui est clair c’est que plus nous passons de temps ensemble, plus le scénario est bon, en tout cas on le croit.

Et comme vous vous connaissez si bien, vous avez besoin d’écrire moins de versions ou vous parvenez plus vite au résultat souhaité ?

En fait, non. Il y avait quatre ans que nous n’écrivions pas tous les deux, parce que la série Antidisturbios nous l’avons écrite avec un troisième scénariste. Isabel et moi nous doutons toujours autant, dans le bon sens du terme, parce qu’il faut mettre à l’épreuve ce que l’on écrit. Et puis au fil du temps nous mûrissons et nous sommes capables aujourd’hui de nous mettre davantage à nu.

C’est-à-dire ?

Notre vision de la vie et du cinéma change. On voit très vite ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas. Nous nous sommes connus quand nous avions trente ans et maintenant nous en avons quarante. Dix ans c’est long et cette décennie est très importante. Nous nous aimons beaucoup, mais nous sommes très différents.

Vous disiez que vous vous considérez un scénariste qui réalise des films et est-ce que dès l’écriture vous pensez déjà à la mise en scène ?

J’adore écrire parce que c’est l’étape qui précède la réalisation. Dans ma manière de développer les films que je veux réaliser, je ne distingue pas nettement ces deux phases, elles sont soudées. C’est pour cette raison que je dois mettre en scène ce que j’écris et que je dois écrire ce que je vais réaliser. On m’a proposé de nombreux scénarios que je n’ai pas voulu réaliser. En tout cas, très tôt j’ai pris conscience que je ne pourrais pas réaliser si je ne savais pas écrire. Et je nuance ce que j’ai dit avant : bien sûr, je me considère cinéaste.

S’est-il produit qu’Isabel soit sollicitée au moment du tournage pour récrire une scène?

Non. Les situations, les personnages, les conflits bougent très peu, en revanche les dialogues peuvent changer. Et je me considère assez bon dialoguiste pour n’avoir pas besoin d’Isabel pour les ajuster. Parfois aussi certains acteurs ne se sentent pas à l’aise avec certains dialogues et je les invite à les modifier. Une chose consiste à lire un scénario – et une phrase peut paraître très pertinente –, et une autre très différente est d’entendre ces dialogues dits par les comédiens. En fait si, Isabel est quelquefois apparue pendant un tournage, pas tellement pour récrire une scène, que pour penser à quelle décision prendre, parce qu’on est face à une « crise ». Par exemple, elle est venue parce que j’avais un problème avec la fin de As bestas, je ne me sentais pas capable à la fois de mener le tournage et de résoudre la fin seul. Je lui ai dit : viens quelques jours, tu pourras t’imprégner des lieux, de l’ambiance, et en fin de journée on trouvera du temps pour travailler ensemble.

Non. Les situations, les personnages, les conflits bougent très peu, en revanche les dialogues peuvent changer. Et je me considère assez bon dialoguiste pour n’avoir pas besoin d’Isabel pour les ajuster. Parfois aussi certains acteurs ne se sentent pas à l’aise avec certains dialogues et je les invite à les modifier. Une chose consiste à lire un scénario – et une phrase peut paraître très pertinente –, et une autre très différente est d’entendre ces dialogues dits par les comédiens. En fait si, Isabel est quelquefois apparue pendant un tournage, pas tellement pour récrire une scène, que pour penser à quelle décision prendre, parce qu’on est face à une « crise ». Par exemple, elle est venue parce que j’avais un problème avec la fin de As bestas, je ne me sentais pas capable à la fois de mener le tournage et de résoudre la fin seul. Je lui ai dit : viens quelques jours, tu pourras t’imprégner des lieux, de l’ambiance, et en fin de journée on trouvera du temps pour travailler ensemble.

Certains scénaristes sont fascinés par les personnages, d’autres par la trame. Dans votre cas il y a une recherche d’équilibre des deux, notamment dans la volonté d’établir un crescendo dramatique, immédiat dans Apagón ou Madre, à feu doux dans As bestas.

Nous sommes convaincus qu’un film doit terminer mieux qu’il n’a commencé. Et il y a le risque que la tension ne décroisse, surtout si le film dure deux heures. Nous sommes très rigoureux en ce qui concerne le dosage des informations. C’est vrai que As bestas est une cuisson lente. El reino est au contraire cuisiné à feu fort. Quoi qu’il en soit, le spectateur doit vouloir savoir comment va terminer l’histoire et il faut créer de la tension, du suspense. Et si cela l’indiffère, nous avons échoué.

Madre et As bestas paraissent moins dialogués que les films précédents. C’est conjoncturel ou cela indique un chemin vers une voie plus dépouillée ?

Je ne sais pas, je crois que ce sont les deux histoires qui demandaient ce traitement. Pour moi l’histoire détermine tout. Si dans quelques années Isabel ou moi nous avons l’idée d’un scénario dans lequel les personnages parlent tout le temps – j’aime beaucoup ces films très dialogués – le film sera comme ça, mais c’est vrai que nous acquérons une expérience d’écriture et que nous savons ou croyons savoir que, selon l’adage, moins un film est dialogué plus il est cinématographique. Je peux être plus ou moins d’accord avec cette « loi » parce que les règles sont faites pour être brisées. C’est vrai que Madre et As bestas étaient assez particuliers. On voulait s’éloigner du film de genre pratiqué dans Que dios nos perdone et El reino.

Et je perçois plus d’opacité dans les derniers films que dans les premiers.

Oui, on aime le mystère et il me semble qu’on sait mieux le créer. Une des choses les plus belles, les plus enrichissantes, les plus gratifiantes, et les plus difficiles aussi – si un film est trop mystérieux il cesse d’intéresser le public parce qu’il se perd –, c’est de créer du mystère.

Dans As bestas, mais c’était déjà le cas dans Stokholm et les films suivants il y a un goût pour les duos/duels, pour les affrontements. D’où vient-il ?

Dans As bestas cela se produit dans la scène du bar où se retrouvent le « bon » et le « méchant ». Dans Stokholm il y a une structure duelle : on connaît d’abord le point de vue d’un personnage, puis de l’autre, et je crois que le deuxième, celui de la fille qui est en fait la protagoniste, est plus intéressant.

Ce rééquilibrage des rôles se produit aussi dans Madre lorsqu’apparaît l’adolescent.

C’est juste. Nous aimons les changements de point de vue narratifs. D’où me vient ce goût ? Je ne sais pas. Ce qui est certain c’est j’aime la confrontation et je n’en ai pas peur. Mes amis disent que j’ai tendance à discuter, à polémiquer, et c’est vrai que j’aime ça ou en tout cas je ne me sens pas mal à l’aise en situation de conflit. C’est sans doute pour cette raison que j’aime les personnages en situation de conflit qui produisent des chocs.

C’est juste. Nous aimons les changements de point de vue narratifs. D’où me vient ce goût ? Je ne sais pas. Ce qui est certain c’est j’aime la confrontation et je n’en ai pas peur. Mes amis disent que j’ai tendance à discuter, à polémiquer, et c’est vrai que j’aime ça ou en tout cas je ne me sens pas mal à l’aise en situation de conflit. C’est sans doute pour cette raison que j’aime les personnages en situation de conflit qui produisent des chocs.

Et de plus en plus par le biais de scènes longues qui explorent leur potentiel dramatique.

J’adore ça. Quand je vois qu’une scène longue fonctionne cela me réjouit parce que les personnages vivent plus lontemps. Ils cessent d’être des personnages pour devenir des personnes. Oui, j’aime beaucoup ces scènes longues qui peuvent être déconcertantes pour le spectateur tellement habitué à Tik-Tok, à Instagram, ou à certaines séries. On veut faire à tout prix de la brièveté une vertu. Je comprends pourquoi cela s’est produit, mais cela ne me plaît pas. Plus une scène est longue, plus il est difficile de la rendre intéressante, mais si c’est le cas, pour moi c’est un plaisir. Et surtout, ça c’est du cinéma.

Et cela vous amène à réaliser ces longs plans-séquences, que ce soient des plans fixes, comme la scène du bar dans As bestas ou des plans en mouvement, comme l’ouverture de Madre ou la scène de de repas qui dure 16 mn dans un épisode de Antidisturbios. Quelle en est leur utilité et quel plaisir ils vous apportent ?

Le plaisir de la fiction, c’est à-dire le plaisir de voir mes personnages s’exprimer. Et puis les acteurs se sentent plus libres. Je dépends d’eux.

Et dans de tels cas vous répétez beaucoup avec les comédiens ou vous leur laissez une marge de liberté dans l’espace que vous avez construit ?

Selon les plans il y a plus ou moins de liberté, mais cette liberté vient des répétitions de manière que l’acteur soit libre, non pas dans le sens qu’il nous surprenne chaque fois, mais pour qu’il se sente à l’aise. L’important est de créer cet espace de communication grâce auquel l’acteur pourra donner le meilleur de lui-même. Néanmoins, la plupart du temps tout est répété avec soin. Si l’acteur a dit qu’il va s’asseoir, le directeur de la photographie doit le savoir, sinon cela peut rendre le tournage difficile.

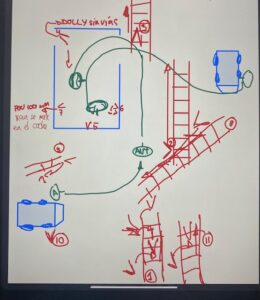

Pour préparer ces scènes vous utilisez des croquis ou des story-board ?

Des croquis, oui. Ils sont nécessaires pour moi et pour l’équipe pour préparer précisément le tournage, surtout lorsqu’il s’agit de réaliser ces plans complexes que j’affectionne. Et l’un de mes grands plaisirs est de voir mon équipe pleinement engagée, d’autant plus qu’elle sait que le pari est difficile à tenir. Je remarque que lorsque c’est plus facile l’équipe est moins concernée.

Parlons maintenant d’Olivier Arson. Comment avez-vous ressenti que sa musique électronique accompagnerait bien vos images et comment l’avez-vous intégré à votre équipe ?

Je crois savoir intégrer les personnes dans un groupe, et d’ailleurs on me le dit souvent. J’ai pris contact avec Olivier Arson pour Stokholm pour qu’il nous autorise à utiliser certains thèmes pour ce film d’un budget très modeste. Après j’ai eu l’option de faire appel à un compositeur de style classique, mais il y a beaucoup de bandes sonores qui ne me convainquent pas vraiment.

Pourquoi ?

Parce que j’ai souvent l’impression de les avoir entendues ailleurs, sous une forme ou une autre. Par exemple, il existe une musique pour le thriller assez prévisible. C’est pourtant celle que choisissent certains réalisateurs. J’avais besoin de quelque chose d’un peu différent. Je lui ai demandé si il avait déjà composé pour le cinéma. Il m’a dit que non, je lui ai répondu que moi non plus je n’avais jamais réalisé de thriller. Je crois que curieusement cela l’a tranquillisé. Et puis nous sommes rendu compte que la collaboration fonctionnait. Le film suivant a été El reino, pour lequel il a gagné un Goya.

À partir de quel matériau travaille-t-il, le scénario, un premier montage… ?

Nous sommes amis et je lui parle du film très en amont. Parfois nous écoutons des thèmes ensemble pour chercher une ambiance, avant même de voir des images. Lui voit les rusches quotidiens, il suit l’image au jour le jour.

Vous lui indiquez avec précision où placer de la musique ?

Je lui dis l’histoire que je veux raconter, et de manière assez élémentaire le style que je recherche. Ce que je sais avec précision c’est où il y aura de la musique. Ensuite s’instaure un dialogue et parfois il me convainc de renoncer a une idée initiale. Après c’est lui choisit les instruments, l’orchestration…

Il semble substituer à la mélodie des nappes musicales qui épousent les pulsions des personnages.

Oui, sinon, en tout cas pour moi, cela ressemble trop aux bandes sonores « jolies » que je préfère éviter. Pour Que dios nos perdone on a choisi un instrument, une coloration pour chaque personnage. Pour El reino on s’est orienté vers une musique techno qui nous rend malade et à la fois festive mais qui à la fin devient très sombre et donne des palpitations au spectateur. Pour Madre nous avons envisagé une bande sonore plus mélodieuse, il est vrai. Et c’est la première fois qu’il a utilisé des instruments autres que des synthétiseurs. Et pour As bestas, où l’objectif était de réaliser un film plus classique, bien que d’un réalisme sale, il y a une orchestration plus subtile. Comme je n’ai pas de connaissances musicales, c’est le domaine de la réalisation du film dans lequel il m’est le plus difficile d’innover.

Oui, sinon, en tout cas pour moi, cela ressemble trop aux bandes sonores « jolies » que je préfère éviter. Pour Que dios nos perdone on a choisi un instrument, une coloration pour chaque personnage. Pour El reino on s’est orienté vers une musique techno qui nous rend malade et à la fois festive mais qui à la fin devient très sombre et donne des palpitations au spectateur. Pour Madre nous avons envisagé une bande sonore plus mélodieuse, il est vrai. Et c’est la première fois qu’il a utilisé des instruments autres que des synthétiseurs. Et pour As bestas, où l’objectif était de réaliser un film plus classique, bien que d’un réalisme sale, il y a une orchestration plus subtile. Comme je n’ai pas de connaissances musicales, c’est le domaine de la réalisation du film dans lequel il m’est le plus difficile d’innover.

Plusieurs de vos films s’inspirent de cas réels ou du moins baignent dans une réalité très concrète. Le réel vous inspire-t-il davantage que la fiction à part entière ?

Je m’alimente du réel qui m’entoure, que ce soit à partir d’un fait divers ou d’une personne. Stokholm s’inspire de notre vie à cette époque-là. Il n’y a eu bien sûr aucune mort parmi nous, cependant les comportements des personnages nous les avons vécu ou observé. Madre est, à cet égard, peut-être le film le plus créatif, même si il s’inpire d’une anecdote que l’on m’a racontée. Une mère qui parlait au téléphone avec son fils qui se trouvait à mille kilomètres, sur une plage, tout d’un coup seul, parce qu’il ne voyait plus son père. Et il semble que pour la mère cela ait été la minute la plus angoissante de sa vie. J’ai décidé d’en faire un court-métrage. Ensuite nous avons souhaité développer l’histoire et nous nous sommes posé la question. Dans quelle direction aller, vers un thriller ? Là, l’imagination s’est envolée.

La réalité du pays vous a conduit à suspendre l’an dernier un projet de mini série pour Movistar consacrée à la Guerre civile espagnole.

Les scénarios sont écrits à 80%. Je crois en ce projet que j’aime vraiment beaucoup, qui n’est pas seulement le mien puisque y collaborent Isabel (Peña) et Eduardo Villanueva. Et il me semble indispensable de le concrétiser au plus tôt, surtout si l’on tient compte de la situation que nous vivons en ce moment (2). C’est une série très chère et nous sommes en phase de recherche de financement. Comme As bestas a reçu un très bon accueil, cela nous aide, mais ce n’est pas encore suffisant pour garantir la viabilité du projet.

Vous dites qu’il serait indispensable de tourner la série maintenant. Pourquoi ?

Parce que nous sommes en train de vivre un moment très dangereux. Nous vivons dans un pays où l’on pas encore compris l’importance du fait que l’extrême Droite puisse faire partie du gouvernement. C’est notre responsabilité à tous, aussi notre culpabilité, même si je n’aime pas beaucoup ce mot. Je signalerai que l’extrême Droite n’a été ni censurée, ni éliminée des institutions, ou de certains milieux. Et que des personnes ne sachent pas et n’aient pas compris que cela ne doit pas se produire à nouveau, c’est très grave. En France, si un gouvernement d’extrême Droite prenait le pouvoir, tout le pays se souleverait. Ou au moins la moitié du pays. Ici, même pas. Combien de personnes de moins de trente ans savent ce qu’a été la Guerre civile ? Alors que c’est l’épisode historique le plus déterminant et le plus traumatique qu’ait vécu ce pays depuis cent cinquante ans.

Dans votre cas, l’intérêt pour la Guerre civile vient de votre famille ou de vos propres découvertes ?

Dans ma famille on ne me racontait rien, mais comme j’ai fait des études d’Histoire je suis très intéressé par l’histoire contemporaine. Et je suis abasourdi par le fait que cette page d’Histoire puisse tomber dans l’oubli.

Et dans le cas de votre projet la peur de le soutenir peut avoir joué en sa défaveur ?

Bien sûr. Puisque le projet est cher ils ne veulent pas prendre de risques et certains responsables sont proches de cette aire de pouvoir que je décrivais. Dans une démocratie saine cela ne se produirait pas.

Mais les portes peuvent s’ouvrir en France pour d’autres projets.

De fait, j’ai reçu une quinzaine de projets que j’ai tous refusés. Des thrillers, des films de guerre.

Pourquoi ?

Parce que ce ne sont pas mes projets. Et parce qu’on ne m’a pas donné carte blanche pour faire ce que je veux.

Et vous seriez tenté par une expérience américaine ?

A priori, non, pas du tout. Pas parce que je me considère supérieur, mais parce que je ne suis pas tenté d’appartenir à ce monde où l’on n’a pas de liberté d’expression.

Et c’est cette liberté que vous tâchez de préserver grâce à la création en 2011 de votre société de production Caballo Films.

Tout à fait. J’ai peu à peu gagné le respect de la profession et je peux maintenant établir des relations sur un pied d’égalité.

Revenons un peu en arrière, à vos années d’études. Quels scénaristes ont été pour vous importants.

Nous avons beaucoup étudié Rafael Azcona et Jean-Claude Carrière à la ECAM et ils restent pour moi des références, mais j’ai aussi un goût prononcé pour les scénarios de David Mamet. J’aime son style direct, sec, ses personnages durs, cette violence des États-Unis avec laquelle j’ai grandi. En fin de compte mon éducation cinématographique s’est faite grâce à des films américains des années 70, 80 et 90. Les dialogues de Mamet sont très vifs et les situations qu’il décrit sont extrêmes, des marmites sur le point d’exploser dans des environnements très circonscrits.

Comme dans Glengarry Glen Ross.

Exactement. J’avais été fasciné par ce film. Et la plupart des scénaristes que j’aime sont cinéastes : Paul Thomas Anderson, Woody Allen… Tarantino ne m’intéresse plus du tout aujourd’hui, mais j’avais treize et quinze ans quand j’ai découvert Reservoir Dogs et Pulp Fiction.

Paul Thomas Anderson et Woody Allen sont des cinéastes admirés par les collaborateurs et lecteurs de Positif.

J’adorerais que ma filmographie suive les pas de celle de Paul Thomas Anderson. Pour moi c’est le grand cinéaste actuel. Je revois chacun de ses films pour apprendre. Il a son actif trois ou quatre chefs d’oeuvre, comme Phantom Thread, et il peut faire aussitôt après Licorice Pizza. C’est ce à quoi j’aspire.

Cette diversité ?

Oui. Boogie Nights qui est une comédie très triste, Punch Drunk Love est l’une des meilleures et plus étranges comédies que je connaisse, et puis il réalise There Will Be Blood et là on se dit, comment il est allé trouvé ça ? Ou la complexité de The Master qui me paraît un chef d’oeuvre.

Woody Allen nous emmène très loin des films que vous avez réalisés jusqu’ici.

Ses derniers me semblent très décevants. Ceci étant dit il a réalisé une bonne dizaine de grands films. Manhattan, Crimes et délits, Hannah et ses soeurs, les bergmaniens comme Une autre femme, Assassinat mystérieux à Manhattan, qui est certes très léger mais qui est un chef d’oeuvre de la comédie. Match Point, bien sûr. Maris et femmes est aussi audacieux. J’ai découvert très tôt son cinéma et je suis tombé sous son charme.

Et puisque nous évoquons la diversité, vers quel terrain va nous mener votre prochain projet ?

Et puisque nous évoquons la diversité, vers quel terrain va nous mener votre prochain projet ?

Justement. Ce sera une série de dix épisodes dont j’en réaliserai quatre. Et c’est une histoire romantique, celle d’un couple qui se rencontre lorsqu’ils ont une trentaine d’années et que l’on suit pendant dix ans. Une histoire dans laquelle beaucoup d’entre nous nous nous reconnaissons.

C’est une initiative propre ou une commande ?

C’est à mon initiative. J’ai toujours été intéressé par les histoires de couples, d’ailleurs mes premiers courts-métrages s’approchaient du sujet. Après, de manière accidentelle, Isabel et moi avons écrit des films de genre et très vite on a voulu nous étiquetter. D’ailleurs, Isabel ne participe pas à ce projet, je le coécrit avec Sara Cano et Paula Fabra, qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience, mais travailler avec elles me procure du plaisir. Et mon prochain film avec Isabel n’est à proprement parler une histoire d’amour, mais celle de deux personnes qui s’aiment.

Pour terminer, parmi les cinéastes actuels y en-a-t-il qui vous fassent penser : j’aurais aimé réalisé ce film ?

Parmi les réalisatrices actuelles il y en a une que j’aime beaucoup, c’est Maiwenn. J’aime en particulier Mon roi qui est une histoire de couple, et, oui, j’aurais aimé réaliser quelque chose de proche, mais c’est trop tard, le film est déjà fait et bien fait.

(1) ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid).

(2) Rodrigo Sorogoyen se réfère aux élections générales anticipées qui ont eu lieu le 23 juillet 2023.