Durante los doce años de trato amistoso que mantuve con Antonio Drove solamente vino una vez a almorzar a mi casa. Salía brevemente de su reclusión antes de volver al nido donde lo rodeaban libros, vídeos, DVD y un sinfín de papeles acumulados, incluso en el suelo. Nunca he visto a una persona tan enmarañada entre documentos administrativos.

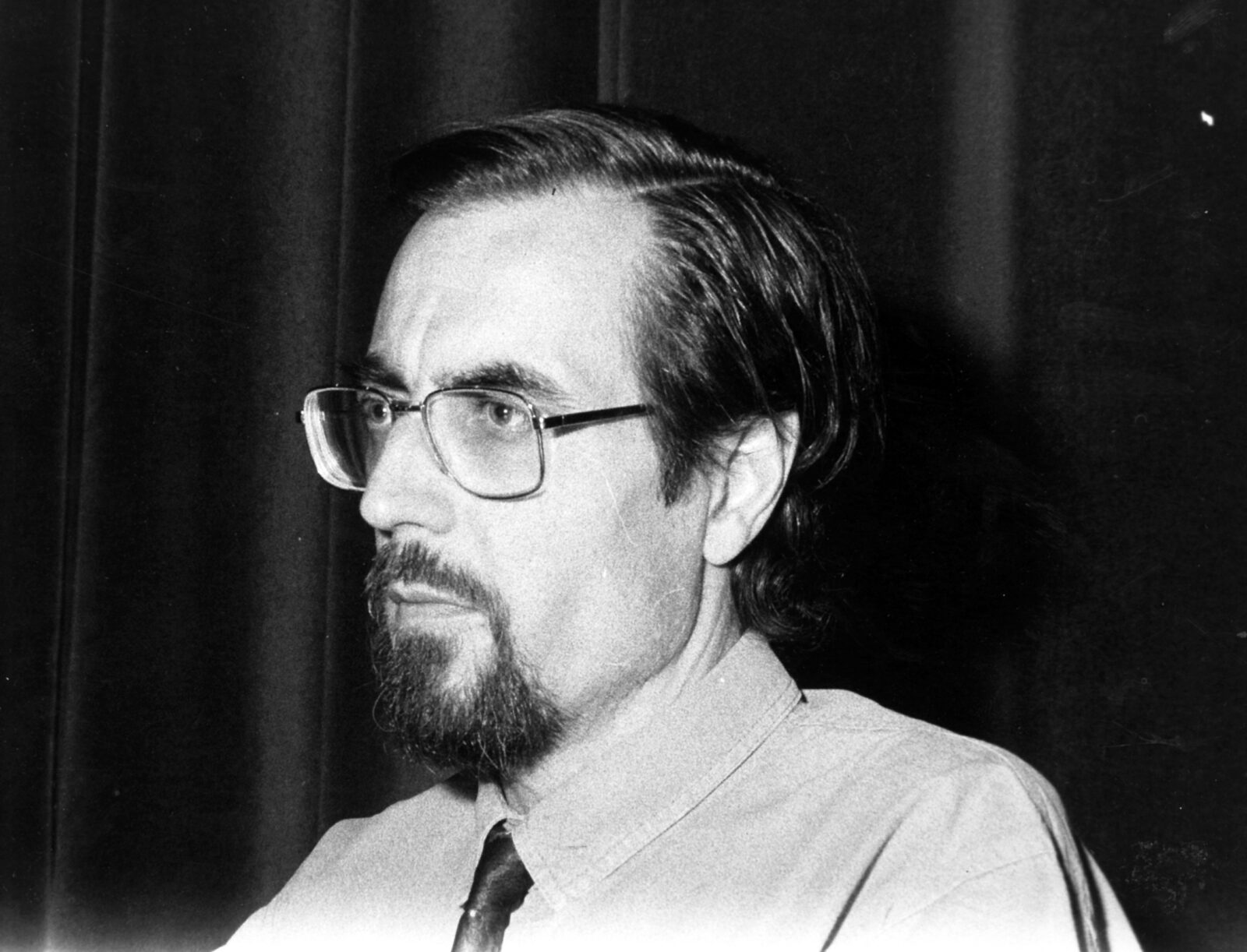

Me fui acostumbrando a conversar frente a él en aquel salón de colores desleídos, entre pardos y grises, enfrente también de un lienzo oscuro atribuido, según decía, a Valdés Leal. Frente a mí pues un hombre enjuto de carácter tornadizo, mirada fija, ademanes bruscos, voz sorda y habla sincopada. Entre él y yo una mesa de cristal ovalada. Sobre el velador, el teléfono desde el cual me llamaría a menudo. Y en la esquina, encima de su sillón de cuero raído, una estrecha ventana daba a un patio angosto. Faltaban aire y luz en esta sexta planta pero fui superando la sensación de claustrofobia. De vez en cuando una mancha de color avivaba el entorno, su camisa roja o la mía, pues ambos tendíamos a utilizar camisas de ese color.

Nuestras primeras conversaciones tomaron un cariz cinefílico. Pronto me sorprendió la exigüidad de su territorio cinematográfico. Le quedaba por descubrir buena parte de las películas realizadas a partir de los años sesenta, por ejemplo, no había visto ninguna película de Tarkovski. Curiosamente, también ignoraba algunas obras de sus directores más admirados. Sin duda alguna, en lo alto de la filmografía de Fritz Lang situaba El vampiro de Dusseldorf (M, 1931) y Los mil ojos del doctor Mabuse (Die tausend Augen des Dr Mabuse, 1960), pero no había visto la notable El testamento del doctor Mabuse (Das testament des Dr Mabuse, 1933). En el conjunto de películas de Howard Hawks valoraba por encima de todo Hatari (1962), sin embargo desconocía Sólo los ángeles tienen alas (Only angels have wings, 1939), a mi entender una de las cumbres del cine clásico.

Sus directores de cabecera eran Fritz Lang, Jean Renoir y John Ford. Murnau le inspiraba deferencia. Tronaba en un altar distinto, menos cercano pero no menos querido. Se encontraba a gusto frente a la intensidad formal de las películas dirigidas por Fritz Lang. Algunas vimos juntos y ahora después de tantos años recuerdo que para Antonio, al igual que para Lang, no existía el espacio off. Todas las fuerzas dramáticas debían converger en la pantalla. Su visión supeditaba todo al encuadre sometido a un control riguroso.

Su concepción del cine no era en absoluto novelesca, no la sustentaba el latido del tiempo. Por eso mismo le era difícil disfrutar con películas de tempo moroso. Ya Antonioni le sacaba de quicio aunque no cuestionaba su talento. Alguna vez discutimos acerca del maestro de Ferrara que a mí sí me atraía. ¿Cómo habría reaccionado si hubiera visto tantas películas recientes donde se confunde lo contemplativo con el narcisismo? Sus manías tenía y lo mismo que no había logrado leer entera una novela de Faulkner le aburría Visconti. Le ponían de mal humor cómo había filmado la batalla de Custozza (Senso, 1954) o las escenas de las barricadas en Palermo (El gatopardo, Il gattopardo, 1963). Si bien estoy convencido de que Visconti no se planteó rodar al estilo de Kurosawa, Aldrich o Fuller, estaba en lo cierto en el caso de estas dos escenas de débil impacto dramático. No obstante, reconocía a regañadientes el valor de Rocco y sus hermanos (Rocco y suoi fratelli, 1960).

De Renoir le gustaban incluso las películas malas, que las hay. Hallaba en La regla del juego (La règle du jeu, 1939) todo lo que una película puede ofrecer. Admiraba la vitalidad plasmada por Renoir. Y hasta la envidiaba. Durante años el enfoque renoiriano se situó casi en los antípodas de su práctica del cine pero para su último proyecto, Inocencia y perversión, estaba dispuesto a acoger formas de trabajo más cercanas a lo amateur. Reservaba su gusto por la experimentación, casi diría el bricolaje, para especulaciones intelectuales.

Le costaba hablar de John Ford sino para maravillarse ante su arte que escapa al análisis y al mismo tiempo inspira glosas infinitas. A ratos tenía algo de sargento fordiano, entre autoritario, cascarrabias y aficionado a las carcajadas. Admiraba cómo Ford convidaba al espectador a detenerse en compañía de los personajes para convertir tenues escenas en momentos memorables. Recuérdese la famosa conversación entre James Stewart y Richard Widmark sentados a orillas un río en Dos cabalgan juntos (Two rode together, 1961). A lo largo de los años me dijo dos veces que la mejor película que había visto era Escrito bajo el sol (The Wings of eagles, 1957), convicción compartida por Miguel Marías creo, o que suele incluirla al menos entre sus películas favoritas.

Completaba el cuarteto su querido Douglas Sirk. Destacaba entre sus películas Escándalo en París (A scandal in Paris, 1946) y Ángeles sin brillo (The Tarnished angels, 1957). Le gustaba mucho el título francés: La Ronde de l’aube. Al igual que Escrito bajo el sol aquella “ronda” estaba ambientada en el mundo de la aviación. No siempre coincidíamos: para mí, demasiado witt en la primera película, demasiada distancia emocional – ideal para un dandi como Georges Sanders -, demasiado peso del decorado. Él se deleitaba con el cinismo del protagonista y la teatralidad asumida. En alguna escena de la segunda creía estar ante unos tableaux vivants pero a él le apasionaban aquellos amores crepusculares contados a mezza voce. Por mi parte, sigo prefiriendo Imitación a la vida (Imitation of life, 1959) y más aún Sólo lo sabe el cielo (All that heaven allows, 1955). Sirk le parecía un excelente director de voces dotado de un gran sentido musical, de ahí la estructura de rondó que propone en su libro Tiempo de vivir, tiempo de revivir. Pero pude comprobar viendo películas a su lado que no oía la música empleada en el cine. Me fui percatando de que era ajeno a la noción de armonía, y no sólo en el campo musical, más bien le estimulaba la arquitectura rítmica.

Estaba convencido de que el destino había propiciado su encuentro con Sirk. Ya que adaptó a Ernesto Sábato mencionaré al escritor argentino: “Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros, son obra de la casualidad, sino que no están misteriosamente reservados. ¡Cuántas veces en la vida me he sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquéllas que, de alguna manera, poseían las tablas de nuestro destino como si hubiéramos pertenecido a los capítulos de un mismo libro!” (Creación y tragedia: La esperanza ante la crisis, 2002) Pudo haber escrito estas palabras el hombre al que conocí en el último tramo de su vida. Pueden ser muy distintos, y hasta opuestos, los testimonios de quienes trataron con él en etapas anteriores.

También creía en afinidades electivas nacidas bajo el influjo de los astros. Cuando me dijo ser escorpio (nació el 1 de noviembre de 1942), ascendente acuario, pensé que le haría ilusión leer el artículo escrito por Luc Moullet titulado “Les douze façons d’être cinéaste” (Les Cahiers du cinéma, nº 473, noviembre de 1993) y le entregué una fotocopia. En dicho texto el crítico proponía una tipología de los directores. de los directores en función del signo astrológico. Afirmaba la supremacía de los cineastas nacidos bajo el signo de acuario, véanse: Eisenstein, Griffith, Dreyer, Lubistch, Vidor, Ford, Flaherty, Truffaut, Manckiewicz y Fellini.

No sé cuántas veces el “conflicto epilogal” que cierra algunas películas de Sirk fue el punto de partida para reflexiones en torno a la tragedia, al melo-drama, a la necesidad de armar una sólida trama dentro de la cual los personajes van encontrando su lugar. Yo temía que tan férrea estructura los asfixiara. “Agonía” no significaba postrer aliento, gustaba de repetir, sino “lucha”. Olvidaba que también expresa la “angustia” antes de la muerte para poner de relieve la necesidad del combate sin el cual un personaje carece de savia. Su mirada algo marcial – de dramaturgo entiendo – cubría las historias con una capa de metal hasta darles aristas firmes.

Antonio estaba convencido de que en toda forma de expresión existe una culminación insuperable tras la cual cualquier esfuerzo es baldío. Aquella sensación le producía Al azar Baltasar (Au Hazard Balthazar, Robert Bresson, 1966) y más de una vez le oí decir que era la mejor película francesa desde la sobrevalorada, eso lo añado yo, Los niños del Paraíso (Les Enfants du Paradis, Marcel Carné, 1945). Comparto su admiración por la película de Bresson sin llegar a ser tan tajante.

Me concedía que Mouchette (1967) del mismo cineasta no se quedaba a la zaga, ni tampoco las películas de Ophuls. Menos mal. Si exceptuamos a Renoir, en su panteón del cine francés la estupenda La evasión (Le Trou, Jacques Becker, 1960) ocupaba el segundo lugar después de Baltasar. Los dos mil planos de La evasión constituían para él una lección de mise en scène por medio de un puzzle acorde con la proyección mental de los presos. Y eso inevitablemente le atrapaba. Por cierto, recuerdo haber visto escenas de La evasión en la cafetería del Cine Doré en la época en que había monitores que permitían ver extractos sin sonido y el ensamblaje de los planos era portentoso.

Poco antes de que el cáncer lo fuera debilitando me dijo que podríamos dedicar un libro a Anthony Mann pero desconocía el estudio de Jeannine Basinger publicado en 2004 por Filmoteca española y el festival de San Sebastián: Hice caso omiso de su propuesta, ya no era viable, a no ser que nos ciñéramos exclusivamente a un puñado de películas que nos gustaran. Y de todas formas ¿qué editorial habría acogido esta iniciativa? Además, siempre me ha disgustado cierto fetichismo cinefílico que lleva a la adulación. Para escribir lo que ya se sabe, mejor abstenerse. Ante todo asociaba el nombre de Mann a sus westerns y, cómo no, a sus cinco colaboraciones dentro de este género con James Stewart. La filmografía del desmadejado actor le parecía la más sobresaliente de la historia del cine.

Recordé sin decírselo algo que callé hasta hoy a saber que, diez años atrás, después de ver mi primer cortometraje me había dicho, algo apresurado porque debía regresar a casa donde lo esperaba una llamada de su abogado: “Tus personajes podrían hablar en chino me daría lo mismo, pero tienes un sentido del encuadre digno de Anthony Mann.” Poco nos conocíamos entonces e ignoraba lo mucho qué me habían gustado las películas de Anthony Mann durante mi infancia y adolescencia. Quizá El hombre de Laramie (The Man from Laramie, 1955) fue la más comentada entre nosotros porque nos parecía modélico su empleo del formato scope y su arraigo trágico de una densidad y sencillez difíciles de alcanzar en una película de género sometida a cánones narrativos.

Su seco halago relativo a Anthony Mann me hizo pensar que podríamos llegar a congeniar. Ni él no yo éramos cortesanos. Y, de hecho, siempre le dije con franqueza qué me parecían sus proyectos. Lo mismo hizo él conmigo. Percibía en mí más capacidad para crear atmósferas y personajes que estructuras firmes. No se piense que lo idealizo. Hasta La verdad sobre el caso Savolta (1979) sus cuatro primeras películas adolecen de un acercamiento convencional tanto a la escritura como a la dirección. Y no se recuerdan por sus logros actorales. Son películas comerciales características de una época y entorno donde se valoraba más el oficio que el talento. ¿Acaso ha cambiado? Los ropajes, sí. Poco más. Su pasión por el cine le hizo aceptar encargos y fijarse metas menos ambiciosas que los sueños que albergaba. Recuerdo muy bien la primera vez que vi El caso Savolta. Fue un pase en Televisión española. Aparte de que me gustó mucho, mi sensación constante y muy extraña fue que no se trataba de una película española. Ni el tono, ni el enfoque dramático, remitían a películas conocidas. Sus señas de identidad eran otras.

Nunca llegó a convencerme del todo aquel guión de trama policíaca ambientado en España en 1976/1977 que le había propuesto a Victoria Abril y a Alfredo Landa. Cuando lo leí me dio la sensación de llegar tarde, de haber encajado mejor en la producción de los años ochenta. Le había aterrado la reacción del actor navarro dispuesto a protagonizar esa tragedia grotesca con tintes eróticos. Me dijo Antonio: “No entendió el personaje en absoluto y no sé cómo decirle, si se hace la película, que no voy a contar con él.” Le preocupaba que los actores pudieran no comprender sus intenciones pero al ver sus películas me pregunto si era capaz de transmitirlas de manera estimulante. Focalizaba su atención en la dramaturgia, desde mi punto de vista en detrimento de las emociones. Con respecto a los actores solía decir que el mejor entre cuantos habían colaborado con él era Charles Denner – Le Prince en El caso Savolta –, hombre huesudo, de facciones agudas, corroído por una fuerza abrasiva. Dicho de otra manera, parecido al director.

No leí sino que me contó un proyecto de western ambientado entre Misisipi y Luisiana cuyos personajes principales eran unos gamblers después de la guerra de Secesión. Creo que buscaba un tono en consonancia con El Dorado (Howard Hawks, 1967), hasta donde yo sé uno de sus westerns favoritos. Y desde luego se desprendía de esa ensoñación westerniana el deseo de salir del estrecho marco de la cinematografía española. Tampoco leí el grueso guión ambientado en España durante la ocupación napoleónica, pero al oírle narrar tramos de la historia en distintas sesiones deduje que el previsible elevado coste de producción lo condenaba a cubrirse de polvo en un cajón.

Contaba con un consumado sentido del ritmo, de la descripción, y con un placer no disimulado del one man show. Poco a poco comprendí que su mente efectuaba una labor de montaje al tiempo que hablaba. Pasaba “por corte”, por así decirlo, de una cita pictórica a una remembranza, o del comentario de una escena de una película a la mención de un acontecimiento histórico. No siempre era fácil discernir la continuidad del pensamiento en tan denso flujo verbal, potenciado por una relampagueante memoria. Si nos fijamos, en sus películas llama la atención un montaje “por bloques”, como sucede a menudo con los directores-pensadores cuando los directores-narradores prefieren la fluidez de un montaje sin costuras aparentes. Hablaba pues como filmaba.

Era llamado a soliloquiar y sin embargo sabía entablar amistades duraderas. A decir suyo sólo podía sincerarse con Luciano Berriatúa, con Ferran Alberich – autor de Antonio Drove, la razón del sueño publicado por el festival de Alcalá de Henares – y conmigo. También hubo amistades sostenidas durante la juventud por vivencias comunes y desde entonces delicadamente preservadas. Así era, me decía, la amistad que lo unía a Víctor Erice. Se dice en Japón que las palabras calladas apenas antes de ser pronunciadas son “flores de silencio”. Bien puedo imaginar que al amparo del pudor crecieron flores de silencio entre Antonio y Víctor Erice.

Sí leí su proyecto más querido, me refiero a Inocencia y perversión. Decir que era un guión sería falso y dudo de que haya existido jamás. Más bien era un tratamiento secuenciado donde enlazaba de manera atrevida escenas de slapstick, pausas de road movie, apuntes de amor loco y toques de tragedia. Decía que era mejor esperar a que empezara el rodaje para improvisar y adaptar el guión. A estas alturas de su vida caminaba hacia formas más singulares. A ambos Fraude (F for fake, Orson Welles, 1975) nos parecía un magnífico ejemplo de una película audaz y pobre, y me pregunto si no habría renunciado a su obsesión por el control en pos de una mayor libertad de expresión.

Inocencia y perversión habría sido una película sin parangón en el cine español, pero me temo que no habría recibido la distribución adecuada ni la atención de los medios de comunicación y que habría acabado siendo considerada una “rareza”. La versión que leí contenía flechas, garabatos, esquemas, folios adicionales, dibujos en planta, y nadie más que él la habría podido utilizar. Allá por los años 1994/1995, es decir cuando lo conocí, quería protagonizar esa historia de un profesor de matemáticas que raptaba a una alumna. Este secuestro estaba carente de sexo. En el fondo, proponía un eco del Túnel donde se plasmaba una fijación erótica pero nunca un auténtico deseo carnal y si lo había lo filtraba una racionalidad todopoderosa. Era tanto más llamativo cuanto que le fascinaba la pulsión erótica latente en los cineastas que habían recibido una educación cristiana y en particular los católicos (Buñuel, Rossellini, Hitchcock) sin descartar a los protestantes (Dreyer), ni a los que parecían oscilar entre credos distintos (Bresson).

Cuando comprendió que nadie aceptaría que él fuera el protagonista de Inocencia y perversión pensó proponer el papel a Jeremy Irons y al final se obcecó con Jean Reno, creo que debido a sus orígenes españoles y a la anhelada posibilidad de una coproducción hispano-francesa. Quienes recuerden los rasgos afilados de Antonio, su parecido con el actor Jean Bouise, observarán en sus sugerencias de elenco la permanencia de un perfil esculpido, de una mirada de ave rapaz y de una fuerte contención. En última instancia, quiso capitanear la película desde su productora llamada, si bien recuerdo, Luzbel. Tan luciferino nombre condensa el riesgo al que se exponía y tal vez aspiraba: combatir sin cubrirse – como se dice de un director de cine que no rueda planos desde distintos ángulos -, caer para no volver a levantarse, consumirse, pero retando a la vida. Si fuera cierto le daría la razón al terrible atestado de Thomas Mann: sólo queremos que se cumpla nuestro destino.

Me propuso ser su ayudante personal, no su ayudante de dirección ya que contaba con alguna persona de confianza. Habría consistido en confrontar la realidad del rodaje con la película soñada. También confiaba en mi gusto por el dibujo y la planificación. Adivino que habría sido una experiencia enriquecedora pero agobiante. Constataba con lucidez: “A algunos le gustaría mandarme al Infierno pero sé que algunos me seguirían hasta el Infierno.” Lo habría acompañado y nos habríamos enfrentado. No me cuesta imaginar que en pleno rodaje se transformaría en una especie de doctor Jekyll/ mister Hyde desatado.

Entre finales de 1993 y las semanas previas a su muerte fui testigo de cómo le dieron la espalda algunos llamados profesionales del cine. Pese a ello se negaba a hablar mal de los demás. Apenas le oí criticar con palabras muy duras a tres personas. Entiendo y lamento a la vez que haya generado desconfianza en productores propensos a ver en él a un ser un tanto fantasioso, pero me repitió varias veces no haber tenido nunca un día de retraso en un plan de rodaje, ni haber gastado más de lo presupuestado.

Aunque no llegué a conocer al “Drove feroz” de los años setenta que dio lugar a algunas anécdotas, exageradas supongo, más bien conocí a un hombre a carta cabal, puntilloso si apuntaba el pundonor, eso sí, abismado por una mente siempre encendida al punto de agotarle. Es el único caso que conozco de un hombre destruido por su propia inteligencia. Nunca dejaba de pensar y no pocas veces me llamó para decirme que había pasado la noche en vilo sentado en el sillón del salón. No sé si llegó a saborear la paz que perseguía afanosamente, precisamente porque le era imposible frenar el motor que dentro de él rugía a pleno régimen.

Ya la tercera o cuarta vez que lo vi, en el festival de Angers, pude observar a un potro al que era arriesgado dar rienda suelta. Frente al público se puso de pie para recitar en inglés el monólogo de Marco Antonio en Julio César pero con tal acento castellano que mi vecina de mesa, inglesa ella, me dijo no entender palabra y traté de interrumpir, no sin cierta dificultad, a Antonio dispuesto ya a deleitar a la audiencia con otras citas shakesperianas por un motivo que me es ahora imposible recordar. En fin, cuando tomaba la palabra era difícil arrebatársela. Sin embargo, me sorprendía su capacidad de escucha cuando meses después de una conversación mencionaba un detalle relativo a mi vida privada que no había pasado desapercibido.

Habremos mantenido decenas de largas y sinuosas conversaciones telefónicas. Las interrumpía cuando recibía otra llamaba, por si fuera a cambiar su vida, y después de atenderla volvía a llamarme. Me decía que mi voz le apaciguaba y que conversar conmigo le ahorraba tomar algunos medicamentos. Cierto o no, ojalá le haya aliviado.

No todos eran momentos de duda e inquietud, ni mucho menos. Como era proclive a tener altibajos también rememoraba momentos de dicha. Decía haber sido feliz en Canarias, en Cuba, en compañía de sus hijos pequeños y junto a alguna mujer. (Conmigo habló muy poco de su infancia y juventud.) Los amigos le habían aportado alegría u apoyo. También había sido feliz rodando y viendo películas. Ni un niño con zapatos nuevos se habría sentido tan afortunado como él después de que volviéramos a ver en su casa Tú y yo (An affair to remember, Leo Mc Carey, 1957). Para los hombres españoles de su generación Terry Mc Kay (Deborah Kerr) encarnó a la mujer ideal, fuera o no su “tipo” de mujer.

En 1995 le propuse a Rafael Álvarez, productor de mi primer cortometraje, diseñar una serie de entrevistas con realizadores españoles, en la línea de “Cinéastes de notre temps”, serie creada en los años sesenta por Jeanine Bazin y André Labarthe. Cada uno de los episodios duraría una hora y me habría encargado de dirigir algunos. Me movía el deseo de preservar el acervo cultural, de dar la oportunidad a los cineastas de reflexionar sobre el conjunto de su filmografía. Huelga decir que ni Televisión española ni otras entidades mostraron interés. Desde entonces murieron Antonio Drove, José Luis Borau, Francisco Regueiro, Iván Zulueta, Juan Antonio Bardem… Fue mi primer intento de colaboración fallido, con independencia de nuestra voluntad. El segundo surgió inmediatamente después cuando le propuse protagonizar mi segundo cortometraje pero se rompió tres costillas al caerse en la bañera. A primera vista un asunto baladí, en el fondo el síntoma de una profunda fragilidad.

Pasaron los años. No sé por qué razón una noche de 2002 o 2003 estaba yo sentado en su desfondado sillón de cuero cuando le pregunté por qué no había intentado llevar a la pantalla Un día volveré de Juan Marsé, aunque ya existía una versión dirigida a primeros de los años noventa para la televisión catalana. Podría haber sacado mucho partido a este drama ubicado en Barcelona durante la posguerra. Para mí era patente, tal vez me influyeran El caso Savolta, su afición a la historia de Quico Sabaté y el telón de fondo (la miseria, la corrupción, el peso del destino, el anarquismo, el bandolerismo). De repente, como si despertara del letargo, recordó retazos de la novela y me indicó su voluntad de desplazar el eje dramático destacando al personaje del niño para así ubicar en un segundo plano al protagonista Jan Julivert. Y quiso que fuera su coguionista.

Al día siguiente llamó a Andrés Vicente Gómez que le dio el número de teléfono de Juan Marsé. Según me dijo Antonio el escritor accedió sin dilación a su demanda por tener un grato recuerdo de la primera versión del guión basado en El embrujo de Shangaï que había coescrito con Víctor Erice. Estaba dispuesto a ceder los derechos de la novela sin cobrar mientras no hubiera una producción constituida y le sugirió hablar con Carina Pons, su representante. Así lo hizo pero, como era de prever, dicha señora matizó tan generosa disposición y aplazó el envío de una carta que dejara constancia de un compromiso firme. Era delicado ponernos a escribir una adaptación sin tener la garantía de que no nos fueran a cobrar una copiosa cantidad de dinero. Pero Antonio, rejuvenecido por aquella remota posibilidad de trabajo, me invitó a hacer un desglose de Un día volveré, así lo hice pero ahí quedó desgraciadamente este proyecto en ciernes.

Fue durante el mismo período cuando me sugirió leer una novela de Jules Verne que Fernando Trueba le había regalado en 1979 o 1980, ya no recuerdo la fecha con exactitud. Aparece junto a la dedicatoria donde se resaltaba su habilidad para trasladar al cine el aliento épico de aquella novela de aventuras. Dicho libro obrará hoy en poder de Filmoteca española a la que Antonio donó sus libros.

Lo que sí sé es que durante meses este volumen escrito en francés – lengua que no dominaba – me desafió hasta que decidí leer Les naufragés du Jonathan, publicado por Christian Bourgois en la excelente colección 10/18. Todo hay que decirlo es una de las seis novelas póstumas de Jules Verne reescritas por su hijo Michel. En ésta el aprendiz de escritor, enfrentado con su padre al que trató de emular, agregó más de cien páginas con personajes, tramas, prolijos e innecesarios diálogos.

Por suerte, desde 1909, fecha de publicación de la novela se encontró el original y pude leer En Magellanie. Fernando Trueba había acertado, aunque había leído la versión espuria. Se trata de una magnífica historia cargada de desencanto. Nos traslada a Tierra de Fuego donde un personaje europeo de raigambre aristocrática huye de las servidumbres y vilezas. Dicen los estudiosos que Jules Verne se inspiró en el caso del archiduque Juan de Austria que renunció a sus títulos para viajar bajo el seudónimo de Jean d’Orth. Junto a los indios fueguinos el carismático héroe de la novela halla un remanso de paz hasta que el naufragio del Jonathan a orillas del archipiélago trastoca su soledad. Y así, paulatinamente, casi mil personas procedentes de un muy variado crisol cultural crean los cimientos de una nueva sociedad. Pero pronto la utopía socavada por la codicia desemboca en la lucha encarnizada por el poder, acrecentada cuando se descubre oro. Frente al desmoronamiento de los ideales, a los despojos de un nuevo Edén, a la oportunidad de renacer malgastada por el hombre, el Kaw-djer, pues así se hace llamar el protagonista, sale en busca de un nuevo refugio, más lejos aún de la locura de sus semejantes.

Al igual que en el caso de la novela de Marsé me propuso ser su coguionista de modo que después de hacer un primer desglose le planteé a Antonio la necesidad de dar la prioridad al fresco épico, a la antiutopía o al sentimiento trágico tratado en modo menor, a sabiendas de que si por milagro una productora asumía el proyecto probablemente preferiría muchas production values en lugar de la áspera crítica social. Habría sido y sería un proyecto precioso. Añadí que tan sólo cabría en una película de tres horas, cosa que no me parecía posible dentro de la llamada industria cinematográfica española. Y el rodaje en Tierra de fuego, ya fuera en Chile o Argentina, necesitaría una financiación internacional. Además, su alejamiento duradero de los sets hacía muy difícil su viabilidad, pero, por supuesto, no dije nada al respecto. Tal vez habría sido posible armar la producción de una mini serie para televisión pero su rehúso me hizo comprender que seguiría aferrado a un hermoso sueño. Se agarraba como a un clavo ardiendo a la idea de proponerle a Jane Seymour el papel femenino protagonista, aduciendo que había sido muy satisfactoria su colaboración con ella en El túnel.

Al igual que en el caso de la novela de Marsé me propuso ser su coguionista de modo que después de hacer un primer desglose le planteé a Antonio la necesidad de dar la prioridad al fresco épico, a la antiutopía o al sentimiento trágico tratado en modo menor, a sabiendas de que si por milagro una productora asumía el proyecto probablemente preferiría muchas production values en lugar de la áspera crítica social. Habría sido y sería un proyecto precioso. Añadí que tan sólo cabría en una película de tres horas, cosa que no me parecía posible dentro de la llamada industria cinematográfica española. Y el rodaje en Tierra de fuego, ya fuera en Chile o Argentina, necesitaría una financiación internacional. Además, su alejamiento duradero de los sets hacía muy difícil su viabilidad, pero, por supuesto, no dije nada al respecto. Tal vez habría sido posible armar la producción de una mini serie para televisión pero su rehúso me hizo comprender que seguiría aferrado a un hermoso sueño. Se agarraba como a un clavo ardiendo a la idea de proponerle a Jane Seymour el papel femenino protagonista, aduciendo que había sido muy satisfactoria su colaboración con ella en El túnel.

Se había convertido ya en un maverick cautivo de sí mismo. Cuenta Eva Marie Saint (Positif, nº 536, octubre de 2005) que cuando consideró ser al mismo tiempo una buena esposa, una buena madre y seguir dedicándose a su labor de actriz Cary Grant le dijo lo siguiente: “No te bajes del autobús. Quédate dentro. Siéntate en primera fila si puede ser. Con el paso del tiempo es posible que te encuentres atrás. Incluso quizá tengas que quedarte de pie. Lo esencial es permanecer a bordo.” A Antonio le habría encantado esta anécdota pero la descubrí un mes después de su muerte. Por cierto, él se había bajado del autobús y nunca más pudo volver a subirse.

En 1659 Velázquez remató Las Meninas empezado en 1656, estampando en su propio pecho la cruz roja de la Orden de Santiago. El Consejo de las Grandes Órdenes se negó a concedérsela por no ser hidalgo y hubo que solicitar la dispensa pontificia de Inocencio X para otorgarle el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Por fin, la pintura pasaba de ser un “oficio vil y mecánico” – ¡ya que requería el uso de las manos!- a formar parte de las “artes liberales”. Desde hacía años Velázquez oficialmente vivía de sus labores palaciegas, no de la pintura que ejercía a solaz, y no a cambio de un salario, según las peticiones del rey Felipe IV. Esta intrincada y dolorosa situación del artista impedido en el ejercicio de su quehacer obsesionaba a Antonio. Resumía el caso de Velázquez el camino harto difícil del artista en busca de reconocimiento y no será aventurado señalar que hasta cierto punto se identificaba con él, no a tan magna figura obviamente sino a los obstáculos que habían frenado su proceso creativo. Además, que hubiera logrado dignificar la pintura pintando a enanos, seres marginados y borrachos le entusiasmaba. No por casualidad su mediometraje dedicado a Velázquez, que consideraba uno de sus mejores trabajos, se titula Velázquez, la nobleza de la pintura (1974). Alguna vez me habló, muy por encima, de uno de sus sueños: filmar una biografía de Velázquez. No sé siquiera si hubo apuntes, ni cómo lo habría querido enfocar Conocía mi pasión por la pintura y mi imaginación se encendía con rapidez.

Poco a poco los proyectos fueron achicándose. Según me dijo, Jesús Robles le había propuesto publicar en Ocho y Medio una selección de sus textos, muchos de ellos publicados en El mundo. A mi modo de ver más que artículos eran ante todo crónicas teñidas por la nostalgia de un tiempo fenecido. Quería que escribiera una introducción pero enseguida entendí que el desorden de su despacho, semejante al de un mad doctor, donde descansaban ordenadores moribundos haría imposible la tarea de recolectar los textos, aunque le ayudaran algunos de sus alumnos de la escuela de cine Metrópolis.

Un día comprendí que el ave fénix no volvería a levantar el vuelo. Una vez lo crucé en la cafetería del Cine Doré al acabar la proyección de «Cloak and Dagger» de Fritz Lang. Rebosaba de energía, había recobrado su espíritu juguetón y burlón, tenía el rostro atezado, llevaba un mes acudiendo a la piscina de Islas Filipinas. Pensé que tal vez una vida sana le permitiría fortalecer su maltrecha salud. Me equivocaba. Sus altibajos eran continuos y pasaba de la exaltación al ensimismamiento. Y poco a poco todo fue peor. Un acontecimiento me lo confirmaría. Sucedió en Jaén cuando agasajaron a Miguel Picazo en marzo de 2004. Estaba previsto que Antonio contribuyera al homenaje con unas palabras pero poco antes de comenzar su contribución a la mesa redonda un esputo de sangre se lo impidió. No presencié la escena, me limito a repetir parte de su relato. Según parece, el equipo de dirección de la muestra de cine lo mandó sin demora en un taxi de regreso a Madrid.

Para mí fue el punto de no retorno a partir del cual empezó un deterioro inexorable. Se agravó cuando lo fui a buscar a su casa para viajar a Santander donde íbamos a presentar M de Lang en no sé qué Caja de Cantabria. Apareció en el umbral de su piso no ya flaco sino macilento. Quise llamar a una ambulancia o acompañarle a urgencias pero se negó, entendí que se adentraba en un callejón sin salida.

También recuerdo aquél día en que lo encontré desplomado en su sillón, sin aliento, recién llegado del VIPS donde había comprado de manera compulsiva tres bolsas llenas de DVD que iba colocando en las estanterías de acuerdo con el día de la compra, no siguiendo un orden temático, alfabético o cronológico. Me parecía un despropósito pero insistía en mantenerlos así. Semanas después, cuando le devolví el DVD de Érase una vez en América (Once upon a time in America, Sergio Leone, 1984) fue imposible encontrar su lugar, lo que le produjo un brote de ansiedad.

Era yo consciente de que algo resquebrajaba su vida. Me atrevo a afirmar que más aún que la imposibilidad de volver a rodar el alejamiento de sus hijos fue la causa más honda que lo precipitó voluntaria e involuntariamente hacia la enfermedad. Pudo haber dejado de fumar mucho y no lo hizo, pudo haberse cuidado un poco y no lo hizo. Encadenaba días y noches sin comer ni dormir, hasta caer rendido. La anorexia de su hija Nora lo abrumó, no menos que el desdén de su hijo David, o así lo percibió él. No los conozco y no puedo emitir una opinión sobre ellos. Tan sólo puedo referirme al desgarro de un padre acongojado por la pérdida de sus hijos.

Sesenta y cuatro hexagramas ofrece el I Ching (o Yi Jing). A lo largo de los cuatro o cinco últimos años de su vida Antonio buscó en sus múltiples combinaciones una respuesta frente a las rémoras que el destino se empeñaba en ponerle delante. Su afición al I Ching no era reciente, ya en Tiempo de vivir, tiempo de revivir, publicado en 1994, dedicaba a ello los capítulos 11 a 14 de la primera parte del libro y relataba cómo lo había descubierto a fines de los años setenta en compañía de José Ignacio Fernández Bourgón. Lo inédito era su interrogación febril. No sé si fue creyente, pero a sus ojos la geometría era fruto de una fuerza superior. Asimismo, las leyes matemáticas contenían las claves del conocimiento supremo. Apenas salía ya de su habitación donde lo vi tratar de descifrar el significado de las frases enigmáticas propuestas por el I Ching. Incluso me dijo renunciar a tomar ciertas decisiones si la respuesta del Libro de las Mutaciones le parecía adversa.

Luego empeoró su estado de salud. Una sensación de premura lo llevó a reiterarme: ”Deberíamos grabar nuestras conversaciones.” Por mi parte, dudada mucho de que pudieran tener interés para los demás y cuando fui tomando conciencia del avance de la enfermedad me pareció que hacerlo habría sido obsceno. Es durante el mismo período cuando deseó escribir el libro sobre Anthony Mann. Su voz ronca se opacó, su silueta se encorvó, sus ademanes acabaron siendo muy parcos y el silencio se apoderó de él. El insomne cinéfilo vivía confinado entre sueños y recuerdos. Fiel a los personajes de su admirado John Ford, aquel hombre incapaz de cruzar la calle para comprar una barra de pan era apto para librar descomunales batallas perdidas.

No fue hasta dos años antes de su muerte cuando descubrí para mi asombro en su piso claustrofóbico una envidiable terraza. Y ocurrió el día en que conocí a Ingeborg Aceval, la viuda de Gilberto Azevedo que había sido el director de fotografía de El caso Savolta. Poco después Antonio se instaló en París junto a Inge que lo cuidó hasta el final. Allí, en el entresuelo de la calle Voltaire, es donde lo vi por última vez. Era presa de crisis de angustia. La tristeza no dejó de embargarme.

Unos días antes de su muerte dejó en mi contestador su último mensaje: me agradecía haberle sugerido descubrir películas de directores contemporáneos, especialmente orientales. Acababa de ver Zatoichi (Takeshi Kitano, 2003) y le había encantado. Según me escribió Inge, en su lecho de muerte le había dicho: “Llama a Ferran (Alberich), a Víctor (Erice) y a Floreal”. Me llamó, estaba regresando en tren a Madrid desde el festival de San Sebastián. No logró localizarme en el móvil y tan atribulada se sentía Inge que se le olvidó dejarme un mensaje. Me enteré demasiado tarde para asistir a la “levée du corps” en el Hôtel Dieu y al entierro en el cementerio del Père Lachaise.

Este año se cumplen los cuatrocientos años de la publicación de la segunda parte del Quijote. En 2005, cuando se conmemoró el cuarto centenario de la publicación de la primera parte Filmoteca española organizó en abril una mesa redonda en la que participó José Saramago. Desde su punto de vista era estúpido repetir una y otra vez que Alonso Quijano había vivido loco y muerto cuerdo. Más bien afligido por la mediocridad de los hombres había fingido extraviar la razón para seguir viviendo entre ellos y concederse así el lujo de vivir “locuras”. Esa interpretación me parece mucho más rotunda, verosímil y esclarecedora que la sempiterna lectura a que nos tienen acostumbrados.

Escribe Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.” (Libro II, LVIII). Lo habrán comprendido, la fe en el cine mantuvo vivo a la par que mató a Antonio Drove. Intentó ser libre. ¿Lo fue? Quien vive de verdad es aquel que revive, para ello antes debe morir.

Hoy, al desgranar estos recuerdos lejanos ya, me viene a la mente la reflexión de Marina Tsvietáieva según la cual se repite en nuestras vidas lo que llamamos destino. En el nº 86 de la madrileña calle Blasco de Garay se fraguó el sino de un Quijote consumido por una embriaguez mental. Vivió Antonio Drove sin adarga ni bacinilla a guisa de yelmo, sin embargo cuando no lo cercaban gigantes de Hollywood lo asaltaban en sueños personajes que clamaban su derecho a vivir.