Introduction et entretien publiés en septembre 2023 dans le nº 751 de la revue Positif.

Dans l’Atlantide cinématographique à laquelle rêve Víctor Erice les cinémas sont des temples où se produit l’expérience d’une révélation. Les cinéastes qui peuplent cette Arcadie « vouvoient » leurs spectateurs avec respect, selon l’expression de Régis debray. Il sont des artisans aussi exigeants que discrets, épris d’un art populaire, auxquels est épargnée la corvée de parler de leurs films. Cet homme loquace a préféré l’envoi de questions écrites à la conversation que je lui avais proposée. Dommage… Ses réponses laconiques et courtoises sont dictées par un fort besoin de contrôle, mais je perçois surtout une autre raison. Le plaisir procuré au spectateur s’apparente à celui de la clandestinité. N’a-t-il pas relaté comment il a découvert Rome, ville ouverte après avoir soudoyé un employé des douanes de manière à visionner le film de Rossellini en toute clandestinité ?

Erice n’a de cesse de chercher les traces d’un monde englouti. Son projet intitulé Memoria y sueño (Mémoire et rêve) consiste en une série de courts-métrages tournés sur les lieux mêmes où ont été mis en scènes certains films qui lui importent. À ce jour ont été au moins réalisés ceux qu’il a consacrés à Rome, ville ouverte, Sierra de Teruel et Le Mépris. Faut-il rappeler ici que l’origine du Songe de la lumière réside dans un rêve du peintre Antonio López ? D’autre part, dans Ana, tres minutos (fragment du film A sense of home) Ana Torrent, interprète d’Antigone devine-t-on, dit face à la caméra : « J’ai l’impression que les morts nous regardent et nous interrogent en silence ». Ce dialogue entre les vivants et les morts traverse les films d’Erice.

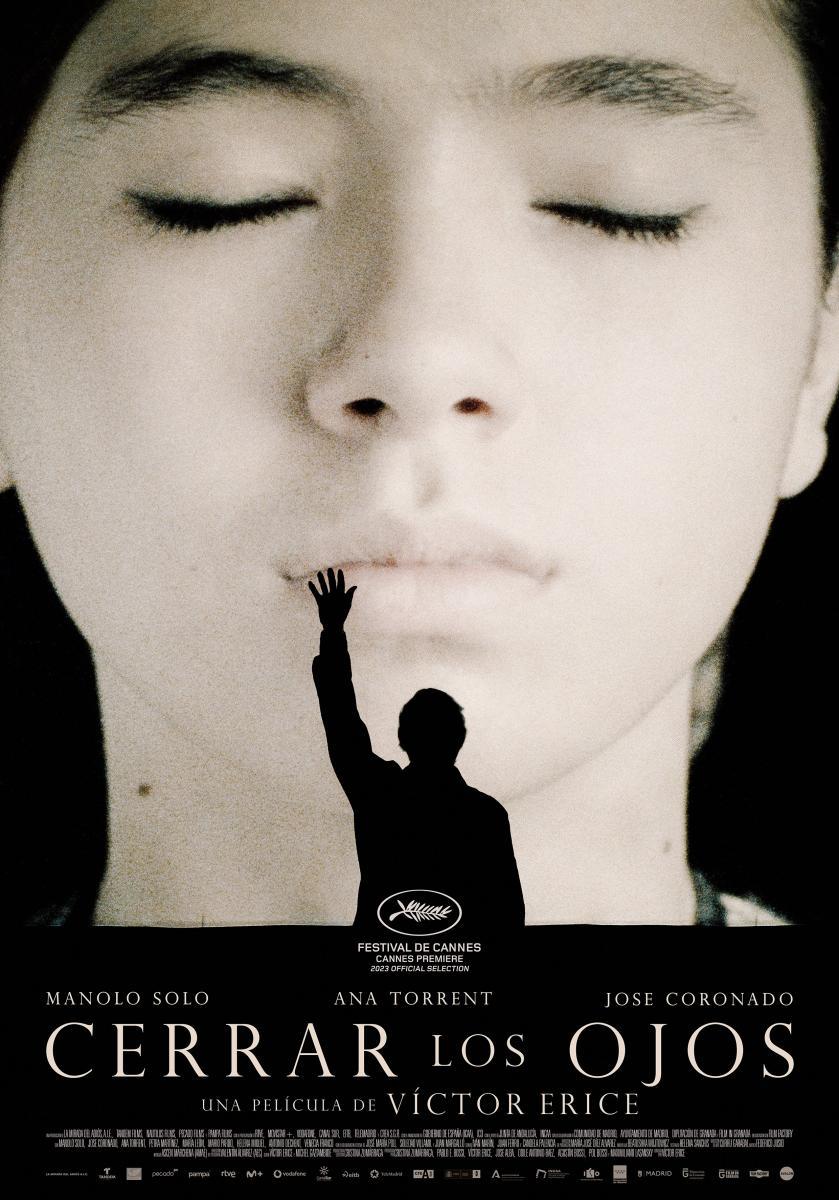

Il aimerait que les questions ne portent que sur son nouveau film, mais comment face à Cerrar los ojos ne pas évoquer La promesa de Shangai, son adaptation du roman El embrujo de Shangai de Juan Marsé, écrite entre 1996 et 1997, dont le tournage prévu fut subitement suspendu par le producteur ? J’ajoute que le roman se déroule en 1947, tout comme le prologue de Cerrar los ojos situé à Triste Le Roy, et qu’Erice, afin d’abréger ce film qui aurait duré trois heures, avait accepté de ne pas inclure l’épilogue. Comment ne pas souvenir aussi de El Sur dont la deuxième partie devait être tournée en Andalousie où Estrella découvrait le passé de son père ? Comment ne pas préciser que l’un des personnages principaux de Caligrafía de los sueños, le livre qu’achète Miguel Garay chez un bouquiniste, disparaît et que le roman se clôt par un épilogue ? Comment ne pas voir dans l’affiche de They Live by Night chez Max, le monteur dont la ressemblance avec Erice est frappante, un autoportrait cinéphilique de l’auteur ? Comment ne pas voir dans l’importance des photographies des rappels de ses films antérieurs ? Liste non close. Chacun découvrira au fil de ce rendez-vous filmé ses propres correspondances,

Edgar Degas a eu ce mot : « L’art n’est pas ce que vous voyez, mais ce que vous faites voir aux autres. » À vous maintenant, lecteur et spectateur, d’ouvrir bien grands les yeux puis de les fermer pour voguer vers l’île cinématographique d’Erice.

L’ange de la mélancolie vole au-dessus de nous.

Entretien réalisé avec Víctor Erice réalisé par courrier entre le 24 juin et le 05 juillet 2023.

À quel moment avez-vous considéré opportun de coécrire, plutôt que d’écrire seul ce traitement dont vous vous étiez l’auteur, et qu’avez-vous trouvé chez Michel Gaztambide qui vous fasse prendre cette décision ?

Bien que le point de départ soit un traitement très long, dans lequel l’arc narratif du film était déjà inclus, à un moment j’ai ressenti le besoin de me trouver face à un interlocuteur. Mais pas n’importe lequel, plutôt une personne comme Michel Gaztambide, un professionnel intelligent, sensible, qui m’a apporté, entre autres choses, une discipline dont sans nul doute j’avais besoin.

Le scénario de Cerrar los ojos décrit un processus d’enquête. Cependant, dans le film nous assistons à un processus de révélation. Comment la mise en scène et le montage y ont contribué ?

Pendant la première partie, la trame suit des éléments propres d’un film où l’intrigue prédomine. La disparition d’un acteur célèbre, un cas qui a appartenu autrefois à la section des faits divers, une énigme qui jamais n’a pu être élucidée. Au cours de la deuxième partie, plus discursive, nous nous approchons d’une sorte de mystère qui reste entier jusqu’à la fin. Il y a une différence essentielle entre l’énigme et le mystère. Il peut s’agir des clefs auxquelles vous faites référence.

De fait, tout le film transforme les personnages en arquéologues de la mémoire (individuelle, collective et cinématographique). Le cinéma a perdu sa capacité pour « calligraphier les rêves » ? Pour paraphraser le titre du roman de Juan Marsé que Miguel Garay achète chez un bouquiniste de la Cuesta Moyano.

Non, je ne crois pas qu’il ait perdu cette capacité. Mais il est vrai que son expression s’est banalisée à outrance. Il est bien loin le temps où Luis Buñuel et Salvador Dalí ont réalisé Un chien andalou.

Pourtant le prologue situé à Triste le Roy avec son aspect oritentaliste, pictural et théâtral n’est-il pas l’exemple d’un cinéma qui explore le territoire des rêves ?

Les deux scènes de La mirada del adiós qui ont lieu à Triste le Roy viennent de mon adaptation du roman de Juan Marsé intitulé El embrujo de Shangai. Si elles explorent un domaine ce serait celui de la narration classique, de ses histoires légendaires, celles où la fiction agissait toujours comme une rédemptrice de la réalité, des histoires habitées par des personnages exemplaires qui étaient « plus forts que la vie » J’ai toujours considéré Monsieur Lévy comme une réplique de Mister Arkadin d’Orson Welles.

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Mister Arkadin, et peut-être chez d’autres personnages de Welles, pour créer le personnage de Monsieur Lévy ?

Au début, je n’ai pas pensé à Arkadin. C’est apparu pendant le processus d’écriture, surtout lorsque j’ai commencé à penser à des acteurs qui seraient adéquats pour incarner Monsieur Lévy à l’écran. Orson Welles était déjà mort, mais cela ne m’empêchait pas de me référer à lui pour m’en inspirer. Je me souviens qu’un jour j’ai dit à un ami : « J’aimerais trouver un acteur qui ressemble à Welles… » Et j’ai tout de suite pensé à Josep Maria Pou. Un acteur qui s’est imposé dès cet instant comme l’interprète idéal. Je suis très content d’avoir pu travailler avec lui. Plus tard, en y réfléchissant un peu plus, j’ai remarqué qu’il projetait l’histoire de Mister Arkadin en tant que personnage de fiction. Bien qu’il ait perdu la mémoire, qu’il ne sache pas réellement ce qu’il a fait ou qui il était dans le passé. Sa vie contient un secret derrière lequel se cache un délit criminel. Il ne veut pas que sa fille, qu’il adore, le découvre… Je ne sais pas si en fin de compte tout ceci a une relation directe avec La mirada del adiós, « le film qui n’a jamais existé ». C’en est un écho, rien de plus.

Puisque vous avez mentionné votre scénario non filmé, La promesa de Shangai, tiré du livre de Juan Marsé, à mon tour j’y ferai référence. A la toute fin de l’histoire la voix du narrateur dit : « Je ne savais pas encore que bien que l’on mûrisse et pour autant que l’on veuille se tourner vers l’avenir, on grandit toujours en revenant vers le passé, à la recherche, peut-être, du premier éblouissement. » Cela se produit aussi dans Cerrar los ojos. Est-ce indispensable pour accéder à la maturité créative qu’un artiste connaisse et comprenne cette connexion avec ses premiers éblouissements ?

Il n’y a pas d’oeuvre d’art accomplie, véritablement authentique, qui n’évoque les origines. Bien sûr, je ne veux pas insinuer que mon film y parvienne. Inévitablement, l’ange de la mélancolie vole quelque part au dessus de nous.

Si il est vrai que Miguel Garay n’a pas réalisé d’autres films, après l’inachevé La mirada del adiós, la réunion des personnages principaux à la fin du film dans la salle de cinéma fermée au public consiste en une sorte de mise en scène. Peut-on considérer ceci comme un acte de foi dans le cinéma ?

Max dit de son ami Garay qu’il est un « croyant ». Et, en comparaison, il dit de lui qu’il est « pratiquant, pas croyant ». Je ne suis pas certain que ces définitions surgies dans la tête de Max correspondent exactement avec la vérité. Ce qui est vrai c’est que dans la scène finale Garay agit comme un metteur en scène (en français dans le texte). Et l’on peut penser que cette mise en scène requiert un certain degré de foi.

Quand un auteur introduit un épilogue son destinataire se sent invité à réfléchir sur le passage du temps. Dans Cerrar los ojos il n’y a pas d’épilogue en tant que tel, pourtant la dernière scène remplit cette fonction. Quel effet émotionnel désirez-vous produire chez le spectateur ?

Je ne sais que vous dire. Je n’ai pas perçu cette dimension d’épilogue dans la dernière scène.

Certains de vos fidèles spectateurs seront étonnés par l’usagequi est fait d’une parole nourrie dans Cerrar los ojos. Elle alimente l’introspection, mais peu à peu, le film devient un voyage vers le silence et le dépouillement. Comment vous en êtes-vous approché ?

Comme vous-même vous l’indiquez : peu à peu.

C’est aussi un voyage vers la réconcilitation. Entre deux anciens amis et entre un père et sa fille.

Je ne sais pas si l’amitié entre Arenas et Garay se reconstruit. Leur ancienne amitié, non. Aujourd’hui Arenas est un autre homme. En ce qui concerne le lien final entre Ana et son père, si il existe, est ténu. Elle l’exprime clairement lorsqu’elle dit : « Je suis de passage

La figure du père absent, suicidaire ou ici disparu n’est pas nouvelle dans votre filmographie. De plus, Monsieur Lévy, Miguel Garay, Julio Arenas et Max vivent dans une sorte d’autoexil. En revanche les personnages féminins paraissent plus ancrés dans la vie. Quelle lecture peut-on en donner ?

Votre point de vue à propos des personnages de Cerrar los ojos est intéressant, mais j’avoue ne pas aimer me prononcer en tant qu’interprète privilégié des mes films. De surcroît, ces nuances s’apprécient mieux de l’extérieur que de l’intérieur.

Dans la scène située dans la cafeteria du Musée du Prado le personnage d’Ana évoque la voix de son père disparu. Peut-on affirmer qu’une personne vit tant que nous nous souvenons de sa voix et comment le cinéma établit cette connexion intime avec les défunts ?

La voix, oui, dans le cas d’Ana. La voix du père absent… On sait que parmi tous les langages artistiques le cinéma est celui qui a la plus grande capacité à reproduire les formes du réel. Il est aussi celui qui a la capacité de les conserver dans le souvenir. On a même dit du cinéma qu’il était un art funéraire. La connexion que vous établissez est tout à fait juste.

Quand Ana pènètre dans l’espace où vit son père Julio Arenas elle dit deux fois « Je suis Ana », mais la scène s’interrompt là, sur le seuil du mystère. La même chose se produit à d’autres moments. Est-ce une manière de créer un espace pour le spectateur ?

Je ne l’ai pas fait avec une intention explicite, mais il peut y avoir là, en effet, quelque chose en lien avec ce que vous soulignez.

Dans le même ordre d’idées, nous ne saurons jamais ce qui est arrivé a Julio Arenas, nous ne saurons pas non plus avec clarté ce qui a poussé Miguel Garay à changer de style de vie. Y-a-t-il eu dans le scénario des séquences qui éclaircissaient cet aspect ?

Il n’y a jamais eu dans Cerrar los ojos de telles scènes. J’aime à croire que sa condition d’oeuvre ouverte accorde au spectateur un rôle essentiel en tant qu’interprète de la fiction.

Chacun à sa manière, Miguel Garay et Julio Arenas disparaissent. Avez-vous ressenti parfois ce que Enrique Vila Matas a désigné sous le nom de « syndrome de Bartleby » et avez-vous eu la tentation de « disparaître »?

J’avoue être un fidèle lecteur de Vila Matas, mais le « syndrome de Bartleby », qu’il a cité dans plusieurs de ses livres, me paraît plus caractéristique des écrivains que des cinéastes. Entre autre choses parce que les écrivains jouissent d’une plus grande liberté. Quant à moi, si je n’ai pas réalisé plus de films cela n’est pas motivé par une raison métaphysique.

Diriez-vous que Julio Arenas est un héritier des frères qui entourent François d’Assise dans les Onze Fioretti de François d’Assise ?

J’admire énormément ce film. Cependant Arenas est très éloigné des fratelli rossellinianos.

Il est frappant d’observer que les personnages échappent à la tentation de se critiquer, par exemple entre Miguel Garay et Lola San Román, et qu’il y a chez chacun d’eux une forme de sérénité, voire de mélancolie. Croyez-vous que cet « ange de la mélancolie » suppose pour les personnages l’opportunité de vivre deux fois : au présent et ensuite dans le souvenir ?

Je respecte votre interprétation, mais je crains de ne pas la partager.

On dit que dans les années 50 à Hollywood une actrice expérimentée à demandé à un acteur débutant « Sais-tu quel est le secret d’un bon film » ? « Un bon scénario » a-t-il répondu. « C’est nécessaire mais pas suffisant » a-t-elle precisé. « Un bon metteur en scène », « Même chose ». « Les acteurs ? » « Non, a dit l’actrice, le secret d’un bon film est de créer des moments » Parmi les « moments » célèbres du cinéma classique il y a celui au cours duquel Dean Martin chante My pony, rifle and me dans Rio Bravo. À quelle étape du processus d’écriture ou de tournage a surgi le désir de filmer la scène où Miguel Garay chante My pony, rifle and me ?

Cette scène ne figurait pas dans le scénario. Je savais que l’acteur, Manolo Solo, avait un groupe de rock dans lequel il chantait et jouait de la guitare. Ce que je ne savais pas c’est qu’il avait interprété My pony, rifle and me dans un spectacle théâtral. Nous avons un peu répété et nous avons tourné la scène.

Les fondus, inhabituels dans le cinéma actuel, donnent à Cerrar los ojos la possibilité de construire un archipel de « moments » qui flottent. Étaient-ils présents dans le scénario ou est-ce durant la phase de montage lorsque vous avez pris conscience de leur utilité ?

J’ai utilisé des fondus enchaînés dans la plupart de mes films. Lorsque j’écris un scénario j’ai pour habitude de signaler où je souhaite les employer.

Peut-on dire que l’emploi répété du champ-contrechamp est une revendication de la netteté, de la simplicité apparente et du besoin d’aller à l’essentiel ?

La mise en scène était soumise, et beaucoup, aux conditions de tournage. Il m’a paru très raisonnable de déployer la réalisation la plus simple possible en étant toujours au service des acteurs. C’était sans doute la seule manière de respecter un plan de travail qui par moments a été véritablement exténuant.

Le film évoque la musique de chambre, en particulier les duos et récitatifs opératiques. Cette structure musicale peu commune aujourd’hui m’a rappelé Gertrud, aussi construit comme une série de duos. À quel moment a pris corps cette symétrie musicale ?

Les références que vous citez me flattent, ô combien. J’aimerais beaucoup en être digne.

Vos films antérieurs invitaient à établir une parenté entre cinéma et peinture, pour moi Cerrar los ojos nous approche plus de la musique. S’est-il produit un changement dans votre réflexion en ce qui concerne l’essence du cinéma ?

Non, il n’y a pas eu de changement. D’une manière ou d’une autre la musique a toujours été présente dans mes films. Dans Cerrar los ojos elle fait irruption avec la chanson. Il y a quatre personnages qui se mettent à chanter.

On dit souvent qu’un film est récrit pendant le montage. Dans quelle mesure avez-vous dû récrire le film, en compagnie d’Ascen Marchena, pour trouver la forme désirée, que cela suppose d’éliminer des scènes, de modifier leur ordre… ?

Pour des raisons que vous pouvez aisément imaginer j’ai dû réduire la durée du montage. Dommage… Pour m’en tenir au sens littéral de la question, il n’a pas été nécessaire de « récrire » quoi que ce soit. Certaines scènes ont été éliminées ou abrégées, ce qui est normal pendant cette phase du travail. Si j’ai introduit, comme je l’ai dit, un changement important c’est au début du récit.